中央テレビ編集

<< 先月のコラムへ トップへ >> 次月のコラムへ

|

自治随想

京都を近代日本の理想像にするために ~殖産興業と人材育成諸策を京都で展開する~ |

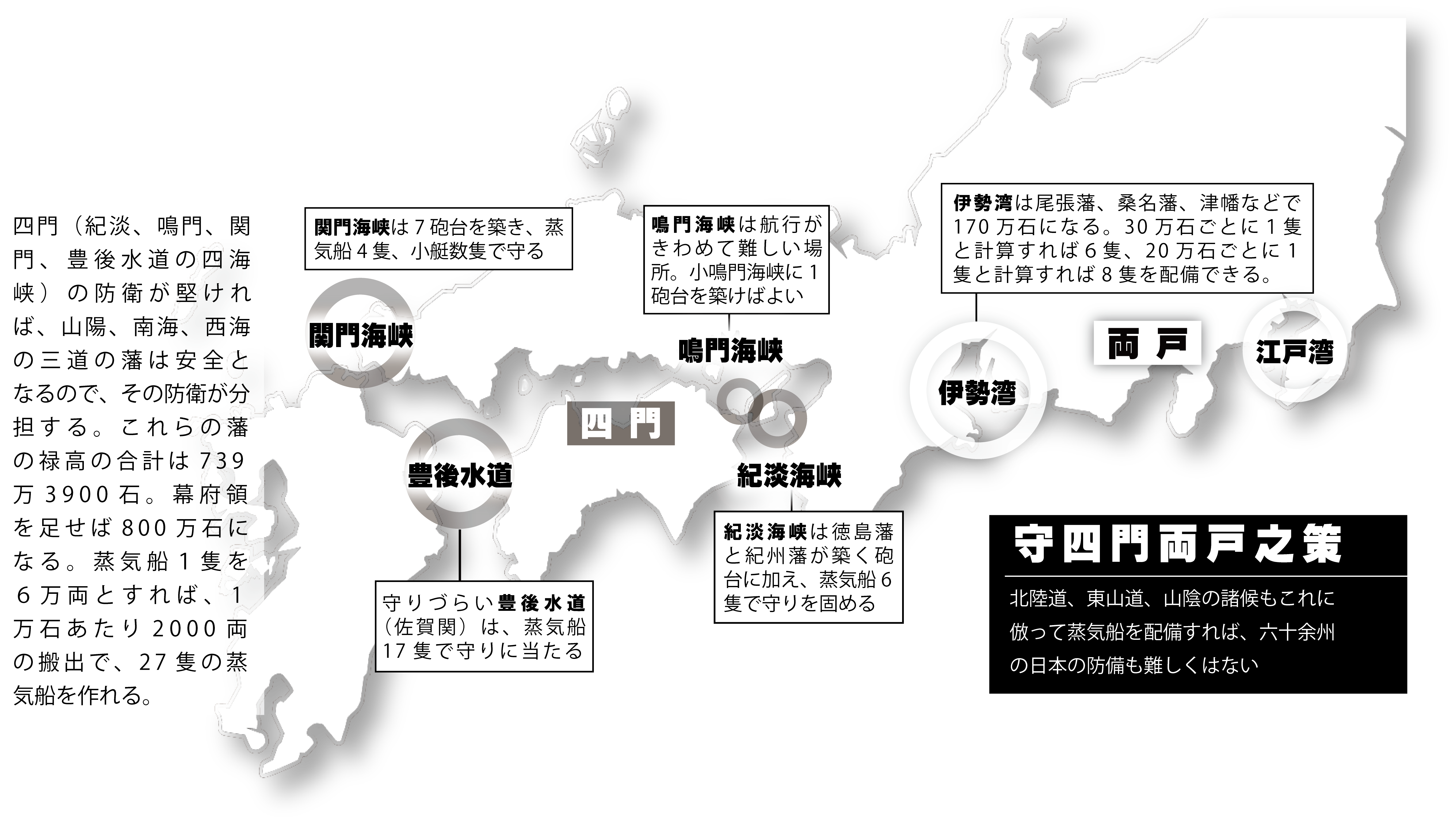

| 幕末の動乱、幕開け 「歴史街道」(PHP研究所2013・4)によると、1853年(嘉永6)ペリー艦隊浦賀来航、翌54年(安政元)ペリー再来航・日米和親条約締結、1858年(安政5)日米修好通商条約ハリスと調印(6月)、安政の大獄(7月)、10月吉田松陰刑死、1860年(安政3)桜田門外の変での井伊直弼落命等一連の事件は尊王攘夷激派の台頭を生み幕府は朝廷と幕府の融和を目指す公武合体の象徴とすべく皇女和宮降嫁を実現させる。1862年(文久2年6月)薩摩藩主久光は斉彬没後一千の兵を率い上洛、朝廷の力を背景に将軍家茂の下に「慶喜・春嶽政権」よる幕政改革を目指す。一方、京都では大阪城代をも傘下に収める強力な権限を持つ京都警護の最高機関(京都守護職)を設置し、そのトップに徳川一門の松平容保会津藩主を選び、一千人の藩士をもって朝廷警護と京都治安に就かせる。以降、幕末の動乱は熱く、目まぐるしく、激変を繰り返すのであった。徐々に視力を失いつつあった会津藩士山本覚馬は、鳥羽伏見の戦いで薩摩藩に捕らえられ幽閉中に想いのすべてを新時代の国家構想としてまとめ上げた「管見」を薩摩藩主に提出(1868慶応4年)、これには佐久間象山、勝海舟、横井小楠、西周らの錚々たる人物の思いが込められすぐにでも取り組めるような合理的な富国強兵策が並んでいた。更に覚馬は薩摩藩上層部や新政府中枢部に高く評価され、明治3年(1870)京都府顧問就任、維新後明治天皇が東京に移ったのに伴い公家・豪商たち多くの人々が京都を離れ、7万戸あった京都の戸数のうち1万戸が減少したという。覚馬の一貫した考え方は諸外国からわが国を守るために、西洋に学び、諸工業を盛んにして国を強くすることだった。覚馬は目指す新たな日本の姿を、先ず京都の地で実現し、日本近代化のモデルとすべく、会津の敗亡や自らの目や足の障害という逆境を乗り越え全力を傾注していくことになる。 即時攘夷と開国佐幕攘夷 1870年7月長州では、松陰の弟子の久坂玄随・高杉晋作らを中心に藩論を開国から攘夷へと大転換すべく尊王攘夷の道を模索、象山の影響を受けながら晋作や玄瑞も「日本の国力を強めて外国の侵略をはねのける」という総論は一致し、象山の「政治を担う幕府を建て直し強化して外国に当たるのが合理的だ」との考えも分かるが、師の松陰が処刑された弟子たちは「もはや幕府を倒し日本の体制を一新するしかない」との考えから、政治的には即時攘夷を唱え、強い日本を築く方法については象山の主張を取り入れ伊藤博文ら若い志士を英国留学させ、外国の軍艦、武器の購入も進める。薩摩藩も長州藩同様にしたたかで生麦事件をきっかけに英国艦隊と鹿児島で戦い英国の軍事力を目の当たりにし、やがて英国に留学生を送り軍艦・武器を輸入するようになる。 8月18日の政変 松平容保は京都着任当初では激派志士たちに対し融和策を取ったが、「天誅」というテロ・弾劾する立て札などに対し配下の新選組を使って取り締まりを強化、朝廷側では三条実美ら急進派公卿が過激な攘夷策を勅諚と偽りその実行を幕府に迫り対峙する。長州勢力と激派公家たちは孔明天皇を大和に行幸させ、そこで幕府討伐の軍議を持つ計画を立てる。容保の会津藩は、当時は公武合体派であった薩摩藩と結び1863年(文久3)8月18日尊王攘夷激派を一掃する政変を決行し激派公家と長州藩を朝廷から一掃した。このように幕末の動乱がわかりにくい一因に各藩主流派の主張が時期により異なる点がある。「尊王攘夷」は幕府も諸藩も同じで会津は幕府の方針に則り、公武合体、開国攘夷を通す。薩長は互いに政局の主導権を狙って牽制し合い、長州は薩摩の幕政改革路線に対抗して即時攘夷を唱え(攘夷は目的ではなく反幕府の手段)、やがて討幕へと進む。薩摩は幕政改革の中で権力拡大を図り会津と結んで一度は長州を追い落とすが、終盤で長州と手を握り倒幕に転じている。直後に建白した引用図の海防プラン「守四門両戸之策」(しもんりょうこをまもるのさく)に示すように海外に向かって広く思考の展開を試みている。それは覚馬が象山・海舟の主張を引き継ぎ、海軍の創設を見据えたものであった。(PHP研究所歴史街道より引用)  京都から近代日本の殖産興業と人づくり 明治3年(1868)舎密局設立。オランダ語で化学を意味する言葉を訳し欧州の工業力の基礎である理化学を研究・実践する学校。手始めにレモネード・ビールから石鹸・氷糖・陶磁器・七宝・ガラス等の製造、石板術・写真術の実験、化学染料・染色技術研修、フランスからの洋式最新織機技術を導入した京都西陣の織物産業を再生する。伏見に鉄工所・伏見製作所を開設し四条大橋や観月橋の鉄材を供給する。製革場・養蚕場・牧畜場・靴工場・栽培試験場・製紙場など次々設立されていく。同時に、「我が国を諸外国に並び立つ文明国にするためにはまず人材を教育すべきだ」として、日本最初の小学校・中学校が中央政府の学区制発布の3年前(明治2年)に開校され、その後、独逸学校・英学校・仏学校と続く。女性教育では明治5年「新英学校及女紅場」設立、華士族の子女に英語や礼法・茶道・華道・裁縫・機織りなど手芸を教育する施設として開設され、ここに覚馬の妹八重も助教や舎監として勤めたようだ。更に病院、医学校も設立されていく。東京遷都が行われてある意味では見捨てられたとも言える京都の反中央意識とがうまくマッチし、反骨の気風に富む独自なプランに結びついていったと言えそうだ。その象徴的な事業に琵琶湖疎水事業(明治18年着工23年完成)が挙げられる。琵琶湖の水(大津)を京都(伏見)まで引く疎水は舟運の道となり、水は灌漑用水として使われ、水流は水車や水力発電・日本初の路面電車や各種工業発展に活用される。日本の針路がはっきり見えていない混乱期に産業振興と教育確立という日本が力を入れるべき2つの道筋を明確に示し具体化し実践したのだ。 (徳島文理大学総合政策学研究科元教授 西川 政善) |