中央テレビ編集

<< 先月のコラムへ トップへ >> 次月のコラムへ

|

自治随想

幕末動乱の渦中、「温故知新」プラス「温故創新」の発想と実践 ~中央政府と地方政府の大局を見据えた対応を検証する~ |

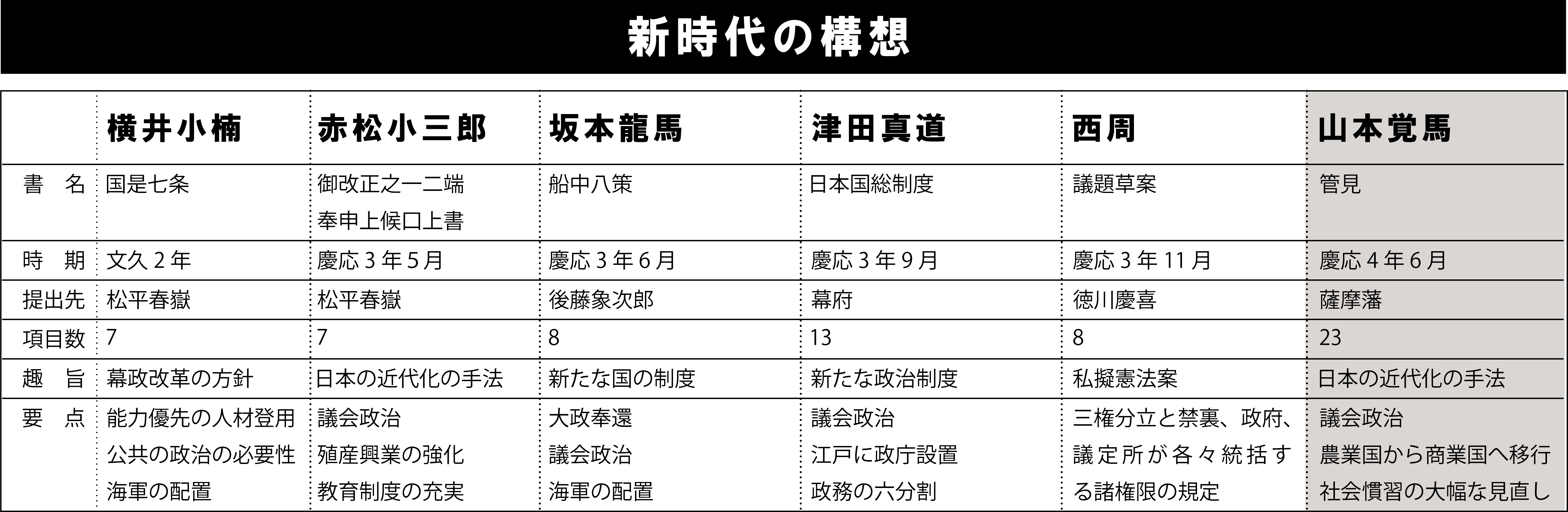

| 先見性と実行力、如何 国(中央政府)やその地域社会(地方政府)の将来像を見失わないために、新たな知識を吸収し先見力を養いその実現のためにあらゆる障害に立ち向かいながら、自ら辿った歴史や諸外国の体験に学び、新たな知識を吸収しながら道筋を見失うことなくあらゆる障害に立ち向かっていかなくではならない。「温故知新」プラス「温故創新」の覚悟が問われる。慶応3年(1867)6月、議会政治の導入など新国家の骨組みを8項目で示した坂本龍馬の「船中八策」が有名だが、翌慶応4年(1868)6月山本覚馬(会津藩士)が幽閉中の薩摩藩邸で意見書「管見」を作成、三権分立・二院制・商工業振興・税制改革・能力主義の人材登用など日本の近代化を進める具体案23項目を出す。就中、欧米列強に対抗するには教育と物づくりが急務だとし、学校建設の意義・商工業で国を富ませる殖産興業に入力すべきだとする。竜馬の船中八策が国の体制理論の「総論」とすれば、覚馬の管見は大きなビジョンを掲げ各分野で何をすべきか具体的な方策を説く「各論」を示す。新国家の形もいまだ手探りであった新政府の西郷隆盛・岩倉具視らは、敵方の会津藩士が目指すべき「近代日本のあり方」を明示したことに驚いたに違いないだろう。この覚馬の先見性に富む管見の背景には、会津「日新館」の伝統教育「ならぬことはならぬ」や、23才の江戸遊学での佐久間象山・勝海舟・横井小楠らの影響、特に象山からのアヘン戦争に敗れ列強に蹂躙された清国の二の舞にならぬよう開国して西洋文明を取り入れ、列強に対抗できる国力をつけるため工業力の強化・漆や酒造業等の物づくり、これらに関わる人づくりを提言する。覚馬という人物の魅力は維新後の軌跡に伺える。即ち明治3年(1870)京都府知事から府顧問に招聘され京都の近代化に当たり、その後京都府会議長を務めるなど京都近代化を軸に据えた教育では小中学校を次々と創設し女紅場という女子学校を設立、教師兼女子寮監督に実妹八重(後に同志社大学創設者新島襄妻)を配した。一方、物づくりでは「舎密局:科学研究所」を設置し幅広い西洋品の国産化を目指し、養蚕場・製紙場を設けるなど古都京都を日本最先端の工業都市化を目指す。こうした人づくり、物づくりを重んじた覚馬の政策提言は、薩長が牛耳る新政府に対して京都をモデルに「近代日本の理想像」を示し、近代日本の精神の核とすべき「新たな価値観」の必要性を痛感し、薩長の「勝てば官軍」の価値観に対して会津藩家訓「忠義・公正・平等」を重んじ幕末動乱期の真の攘夷の道筋を見失うことなく、新たな知識を吸収しながら日本が目指すべき国家像を描いた先見性とその実現に立ち向かったと言えそうだ。10年余奉職した徳島文理大学と同志社大学との長く深い交流を通じて、キリスト教の精神にある合理性・公正さに着目した覚馬が実妹八重の夫新島襄による同志社設立支援、普及に努めたことが頷ける。「温故知新プラス温故創新」、来し方に正しく学び新たな知識を吸収しながら、新たな方向を模索しその実現のためにあらゆる障害に立ち向かい新しい道筋を創り更に研鑽する意気が伺える。 日本の近代化23項目の山本覚馬「管見」建白 覚馬は1864年(元治元)春と伝えられる京都への出仕後、師と仰ぐ佐久間象山と頻繁に交流し勝海舟とも幾度も会談、異才信州上田藩士赤松小三郎と出会う。この赤松こそ「卓見」の誕生、その特性を知る上での重要な人物だ。赤松は勝の門下生、長崎海軍伝習所で研鑽し、蘭語・英語習得、洋書から知識を得、兵学から政治まで最新の異国事情に通じていた。上京後は学塾を開き1867年(慶応3)5月、松平春嶽(元政事総裁職)に「天幕御合体、諸藩一和」(朝廷、幕府、諸藩の隔たりない国体)実現のための提言を列記、その真っ先に「上下二局」による二院制や健全な選挙による議員選出を唱えた。坂本龍馬の船中八策の一か月前、しかも極めて克明なプラン(教育・貨幣制度・軍備など)が綴られる。しかし慶応3年9月3日門下生の薩摩藩士中村半次郎に白昼暗殺されている。片や徳川慶喜側近の幕臣西周は、大政奉還後の新体制下での憲法草案となる「議題草案」を策定している。 山本覚馬策定建白書「管見」(抽出:同志社大学図書館蔵、覚馬誘囚中の口述筆記) 政権:天皇奉戴の下で三権分立 議事院:大小の議事院による二院制とし、大臣と小臣を置く。士分出身の小臣は藩の石高で人数を規定 学校:京坂と重要港に学校設置 変制:制令一定のための試行錯誤の必要性 撰吏:人材抜擢と国是の設定 国体:家臣は天皇から諸侯へ附属 士分の農商業選択の自由 各戸共通の軍役への派出や課税制度改革等 建国術:農業立国から商業立国への移行奨励 製鉄法:官命による製鉄所設置 貨幣:貨幣を重視し、銅の保有量を公示 衣食:毛織物着用と肉食の奨励 女学:女子への教育の奨励 平均法:財産の嫡子相続の見直しと均等相続の奨励 醸造法:常食物の米から麦や葡萄への原材料の移行奨励 条約:開港地神戸周辺への砲台建設 軍艦国律:軍艦建造の官製限定 港制:神戸開港に伴う地域水路の拡充 救民:種痘奨励と性病対策 髪制:社会的問題の多い髪結所の廃止と髪型の自主選択 変仏法:破戒僧の追放と僧侶の官許可 商律:対外貿易公開時の海上・生命保険設置の提案と貿易商社設立の奨励 時法:外国式の時制への変更 暦法:太陽暦への変更 官医:家格に囚われぬ優秀な官医の抜擢等々、類を見ない具体記述である。 国家動乱の渦中での「新時代構想」6例を引用し、その先見性・具体性の検証に供してい、同時に、覚馬の就獄最中の眼、足の重苦を負い2つの障害を抱えながらも、心眼と心脚を駆使して目指すべきものに専心したことを再確認しておきたい。  (徳島文理大学総合政策学研究科前教授 西川 政善) |