中央テレビ編集

<< 先月のコラムへ トップへ >> 次月のコラムへ

|

自治随想

近・現代日本の3つの改革③ ~1989年転換期の予兆と共存・共生社会への志向~ |

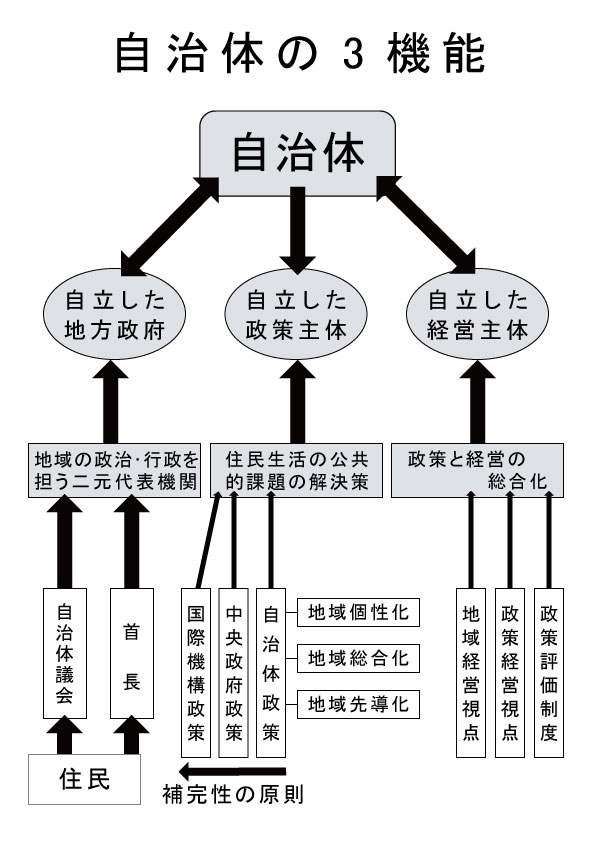

| その三、平成元年(1989)代の大転換期予兆と共存・共生社会志向 国の内外、天地共に平和が達成されるとの願いを込めた「平成」となり、海外では冷戦が納まりベルリンの壁崩壊、中国での天安門事件、日本のバブル経済崩壊、9・11アメリカ同時多発テロはじめ各地でテロ頻発、富める者と貧しき者の格差拡大など波乱万丈の幕開け、平成第一号市長就任の私も不安そのものであった。バブル経済が生まれたキッカケについて私は貴重な体験を持つ。それはニューヨークのセントラルパークに面するホテルでの「プラザ合意」(1985年昭和60)の4年後に日本総領事館の若手職員の先導で現場視察、米・英・仏・西独・日本の大蔵大臣と中央銀行総裁が協議し、「モノの価値がその実力を超えて上昇することに伴う加熱景気」がバブル経済だとして米国は「輸出産業にとって自国通貨が安いほうが有利だから日本や西独に自国の通貨を高くして米経済への協力を要請、そうして米経済をよくしないと世界経済もよくならない」と要請されて合意をする。ドル安にするために手持ちのドルをどんどん売って円を買う。あれよあれよという間に1ドル238円が122円に、結果、輸出産業は大打撃を受け日本に円高不況が訪れ日本銀行は5回にわたり公定歩合(基準金利)を引き下げて金を借りやすくし企業に金を借りてもらおうと、5%だった公定歩合が87年には2.5%(戦後最低)となる。銀行から金を借りた企業は土地神話を背景に土地に投資、買った土地を担保に金を借りまた土地を買う。私の小さな市周辺にも京阪神の企業・不動産業者が頻繁に訪れ空前の土地ブーム・株ブームのもたれ合い構造による張子の虎現象、夢・泡の如しとなっていく。1996年に始まる金融ビックバンは米国を主とする海外の圧力で日本の金融市場を公正・自由な国際化にすべく金融制度大改革を目指す。戦後の日本の銀行は護送船団方式で「銀行は一行たりとも潰さない(大蔵省)」方針の下、貸出金利・振込手数料などすべて横並びで金融システムは安定していた。しかしグローバル化が進み国際競争力をつけるためには、国内だけで通用するルールを守るだけでは済まされない。こうして不良債権処理に追われる一方で、体力の弱い金融機関・企業が破綻(北海道拓殖銀行、山一證券など)し、生き残りをかけて合併して大きくなる経営統合を模索、メガバンク(13の都市銀行が3つのメガバンクグループ)に集約され、「失われた10年の始まり」との声が上がり出す。他方、国内的には消費税3%(竹下内閣)がスタート、97年橋本内閣5%、2014年安倍内閣8%、19年10%と続く。 翻って社会と価値観の転換期には当然のことながら政治体制に変化が生じる。昭和55年(1955)10月野党合流(日本社会党左派+右派=日本社会党)、1か月後に与党(自由党+日本民主党=自由民主党)が中央大駿河台大講堂で合流、片や護憲、革新、安保条約反対で議席の約3分の1勢力を維持、此方憲法改正、保守、安保条約維持で議席の約3分の2勢力維持の対立関係となり、自民党長期政権(55年体制)38年間が始まる。東京佐川急便事件(1992年)等政治不信の高まりを背景にミニ政党ブームの93年総選挙では、細川護熙率いる日本新党が新生党・社会党・公明党・民社党・社会民主連合・新党さきがけ・参議院院内会派の民主改革連合といった7党1会派が「政治とカネの問題解決」一点でまとまり細川連立内閣が成立、併せて小選挙区比例代表並立制導入を実現するが、政治とカネに係る国民の政治不信はその後の野党民主党政権平成21年(2009)から3年3か月間(鳩山・管・野田内閣)を経て、安倍長期政権以降今日(2024年岸田内閣派閥解消)なお深刻な国民の政治不信から抜け出せない。また麻生政権下での衆院選挙で「地方主権」を掲げた民主党が308議席を獲得、民主・国民新党・社民党三党連立鳩山政権成立、政治主導の政策推進に努めるが沖縄普天間基地移転問題で迷走、総辞職、菅内閣発足し平成23年3月東日本大震災に対応するが9月退任。続く野田首相は増税路線に舵を切り民主党・自民党・公明党間で「社会保障と税の一体改革に関する合意」して対応するが、平成24年総選挙民主党大敗し政権交代、第一次安倍内閣となる。 活発化する地方政治 転換期の予兆時期1989年(平成元)ふるさと創生事業(地域振興目的で全市町村に1億円ずつ交付)、マドンナ旋風土井たか子社会党委員長大勝、首都機能移転論浮上、国会等移転に関する決議衆参両院採択、平成3年高知県知事橋本大二郎初当選、平成6年関西国際空港開港、地方分権改革大綱閣議決定、平成7年青島幸男東京都知事・横山ノック大阪府知事当選、阪神・淡路大震災発生、平成8年新潟県旧巻町住民投票(原発建設反対過半数)、初の小選挙区制による衆院選挙実施、平成9年諫早湾干拓事業で水門閉鎖・長良川河口堰・吉野川第十堰など焦点化、平成10年改革派知事(増田寛也岩手県知事・浅野史郎宮城県知事・北川正恭三重県知事らの活躍、平成11年石原慎太郎東京都知事が排気ガス規制・新銀行・尖閣諸島購入計画など国政に絡む政策を推進、平成12年(2000)4月地方分権一括法施行、田中康夫長野県知事当選「脱ダム宣言」、「1府22省庁」から「1府12省庁」へ、及び国立大学など国運営の組織を独立行政法人にする橋本内閣時の行政改革も実施される。平成13年小泉内閣成立、平成14年三位一体改革(地方にできることは地方にと、国庫補助負担金・交付税・地方への税源移譲のあり方を三位一体で検討する改革)が始まる。平成17年(2005)平成の大合併が進む一方で人口統計開始以来初の自然減となる。2月に私は市長勇退、中部空港開港、8月郵政解散、普天間飛行場の名護市辺野古移設の日米合意と続く。総選挙で圧勝した小泉政権は郵政民営化法が可決され、郵政民営化(郵便・郵便貯金・郵便保険)が実現する。  中央政府と地方政府、下からの民主主義の理論と実践 「民族民権論(1878年)」で福沢諭吉は「1人に権理(権利)あれば、1村1町にも権理あり、1郡1県にも権理あり、郡県集まりて1国となれば、また1国の権理あり」と説いている。人は何をもってしても侵すことのできない人格として存在する。とは言え、それはただ1人、野にあって実現されるものでなく、社会の中にあってこそ発展、完成を見るもの。アリストテレスの「社会的人間」、ジョン・ロックの「自由主義」がそうであったように、ヨーロッパの社会を貫く人間観がその背景にあるようだ。ヨーロッパ地方自治憲章(88年)、世界地方自治宣言(93年)等徐々に世界へ広がり、「国民(人民)による」「国民(人民)のため」の政治、「地方自治の本旨」とより具体的に定められ、地方分権の現状と補完性の原理との関係、国と地方の役分担の適正化をいかに図っていくか。 自立した地方政府・政策主体・経営主体の三機能が、自治体政策・中央政府政策・国際機構政策関係において補完性の原則が効果的に機能しているかどうか、その理論と実践にしっかり対応しなければならない。「補完性の原理」の理論と実像が自治体現場でマッチしているかどうかが問題なのである。 (徳島文理大学総合政策学研究科前教授 西川 政善) |