中央テレビ編集

<< 先月のコラムへ トップへ >> 次月のコラムへ

|

自治随想

近・現代日本の3つの改革② ~明治維新改革・戦後改革・そして現代社会のシステム・モデルへ~ |

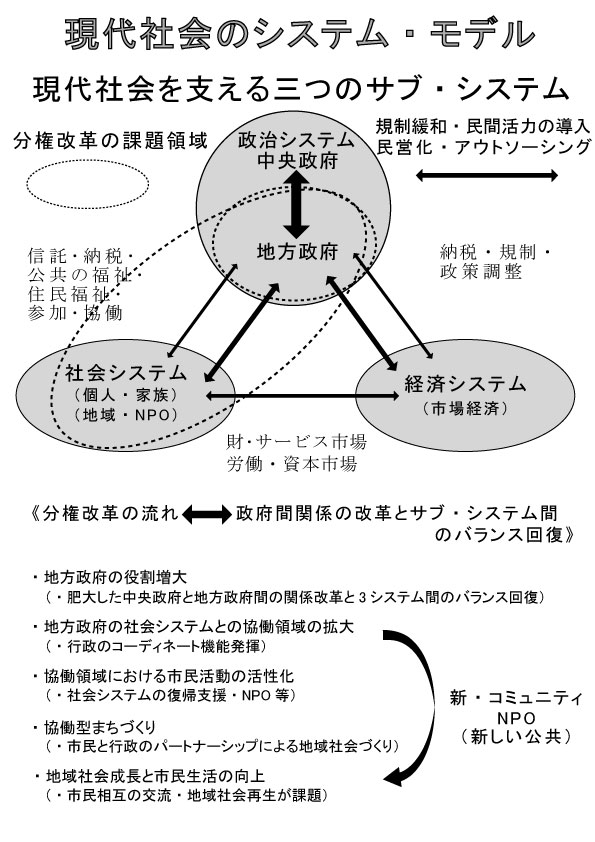

| その二、戦後改革 64年間続く昭和の時代(1926~1989)、その初期はまさに混迷の時代、日本が無謀な戦争を仕掛け、ついには原爆投下、多くの人の命が失われて敗戦、文化・文明は危機に瀕した。昭和20年8月15日連合国に無条件降伏、以降、52年サンフランシスコ講和条約発効までの約7年間日本史上初の被占領状態に置かれ、事実上「第二の開国」とも言われる米国の単独占領下となり、国家、政治、経済、社会、教育あらゆる分野での根本的改造を目指す世界史上的にも全く新しいタイプの占領となる。1946年元旦詔書で天皇陛下の人間宣言と全国行幸を行い徳島県にも国民体育祭時に来訪、小松島市神田瀬川沿いの「まんの旅館」2階から対岸で日章旗を振る小学低学年の私達や市民の歓迎に応えられた。 私なりに戦後昭和史を紐解くと、①占領時代(昭和20~26年):昭和憲法、象徴天皇制、主権在民、議会制民主主義、非軍事化、財閥解体、農地解放、言論・評論・結社の自由、労働三法の実行等々、正に一変する。この時代の最大の決断は、ダレス長官の独立後の日本の安全保障と冷戦時下における自由主義世界への貢献のために再軍備を迫られた時に吉田茂首相が敢然と拒否したことが挙げられる。②独立国日本のスタートから60年安保までの時代(昭和27~39年):サンフランシスコ講和条約による西側諸国家の承認で独立を勝ち得た日本は、朝鮮戦争特需を背景に猛然と復興の道を歩む。「日本は戦争に負けたが外交で勝つ」(吉田茂)という国内外における平和と民主主義を巡る政治闘争時代は、高校、大学生など多感な人々に大きくインパクトを与えた。対応策として、普通の国になる(鳩山一郎・岸信介)、左翼が主張する社会主義国家(共和国)を目指す、軽武装・通商貿易国家(経済第一の豊かな国)になる、文化国家小日本(東洋のスイス)といった国家像を巡る一大国家論争(60年安保)を経て、池田内閣の軽武装・通商貿易国家・経済第一の国造り方針が国民合意として推進されていく。③経済第一の時代(昭和36~40年):所得倍増計画のもと東京オリンピックを頂点に日本人はよく働き豊かさを手にしていく。学生のアルバイト(東京大改造の土木工事現場・エレベーターボーイ・荷物運び・外国人のガイド・競技場の雑用・墓掃除等々)働き口はいくらでもあった。池田首相の後任の佐藤首相は沖縄返還など8年間の長期に亘り、その後半に私も地元小笠公韶代議士秘書として福田赳夫VS田中角栄の権力闘争を現場近くで体感し、物価問題特別対策委員会委員長の活躍を身近で見聞した。続く田中内閣は日本列島改造論を看板に大規模公共事業・日中国交正常化・福祉元年(昭和48年)等諸改革を断行する。一方、ロッキード事件で田中内閣が退陣、後継に三木内閣が「無信不立」の信条を掲げ、日中国交回復・中東原油対応・平和外交諸課題に対応。④自信回復の時代(昭和41~47年):働いた成果が日本経済を伸長させ平均成長率9.6%、都市によっては10%を超え国民の8割近くが中流意識を持つ世界で稀な国家となる。東海道新幹線・東京五輪・大阪万博・沖縄返還と続く。その一方で統制管理された社会への抗議として大学紛争・学園騒動が頻発、昭和43年統計では警視庁機動隊による大学の占拠解除15校・75回、検挙者9,340人となる。⑤価値観の見直しと試みの時代(昭和48~57年:9年間に及ぶベトナム戦争終結、ニクソン米大統領のドル防衛策(ドル・ショック)、二度にわたる石油ショックなど国際的な動向が日本を巻き込む難しい時代が始まる。日本はいつまでも右肩上がりで成長を続けられず、外部的な条件でたちまち窮地に立たされる現実を学び、もう一度しっかりと自分たちの生活を見直し高度成長の水膨れ体質を引き締めるための反省と工夫が始まる。鉄鋼や石油産業の長大重厚型から短小軽薄型へ、通信技術の発達による情報化社会への切り替え(ソフト産業)にいち早く手を付け経済優先主義から安定成長をめざす。⑥国際化の時代(昭和58~63年):私の県議初当選の昭和50年以降の日本は、古いものと新しいものが交錯する時代に入る。田中内閣がロッキード事件で失脚し、三木・福田・大平・鈴木・中曽根・竹下内閣へと続き、国の経済的運営は官僚がグランドデザインを描きアメとムチを駆使して実行していく、日本式官僚計画国家システムによって経済も順調に伸び社会的安定をもたらし国際化時代にも対応し何とか日本も成熟した国家らしくなっていく。平成元年12月29日東京証券取引所の平均株価が3万8,915円の最高値を記録、戦後日本の軽武装・経済第一の貿易通商国家がピークとなり最高に輝いた。ところが今にして思えば、平成元年(1989)ごろから高度経済成長の後の行き詰り、世界規模の政治・経済はじめ諸課題の大転換期の兆候が現れ始める。平成元年2月3日平成第1号の市長に就任した私は固い決意を胸に初登庁した。 徳島に起こった日本政治の転機現象 「地方政治は民主主義の教室」と言われ戦後の諸改革により民主化の道(地方交付税創設など)を進むが、その一方で主として財源の担保に乏しく(多くの財政窮乏県・約1700市町村の殆ど)、中央依存の体質は変わらないままに実質的には中央集権体制の中で運営される。中央政府・与党の政治活動もまた利益誘導政治・有力政治家に繋がるパイプを競い合う要請・陳情活動となる。逆に、不確実なことや想定外の現象は、先ず地方・住民生活を営む現場に起こる場合が多く、発生した環境・公害など深刻な課題解決のために国政を動かす事態が多発し、これに対する国政サイドの政権行使と地方政治の現場に生じる様々な政治課題間の軋轢・ズレは、場所と姿を変えて現れ始め次第とマグマ・地殻変動のたまり場となりいつ爆発が起ってもおかしくない状況となる。ここに世間でよく言われる「三角大福中」の政権争奪戦や政治とカネの不名誉な問題としてアメリカで報道された「阿波戦争~徳島に起こった日本政治の転機現象~」を上梓する。「中央政府の政権行使」と「地方政治の現場における局地的な政治現象」という二つの活断層のズレが、今日の日本政治のあり方に一石を投じて転機を促し、さらに地方分権の考え方による地方自治のパラダイム転換、延いては日本の従来からの政治システムのパラダイム転換へ繋げ、もって新しい変化に対応できる「地方も国も元気」な日本の方向に課題解決型の我国の将来像が描ける気がする。こんなことを想い考えながら何時しか私は中央政治(政府)と地方政治(政府)のあり方、地方政治と地方政府の抱える新しい変化を課題解決型アプローチによって、「国も地方も元気な日本」を地方サイドから模索したいと強く感じ、その方向に進むことになる。  (徳島文理大学総合政策学研究科前教授 西川 政善) |