中央テレビ編集

<< 先月のコラムへ トップへ >> 次月のコラムへ

|

自治随想

「関係人口」をどう活かすか |

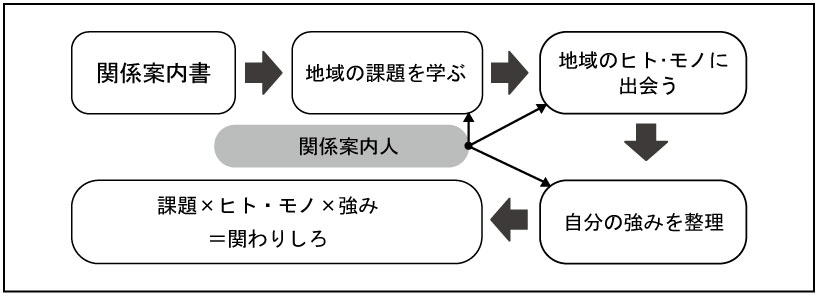

| はじめに その地域に住む「定住人口」でなく、短期的に訪れる「交流人口」でもない 第三の人口「関係人口」が大きく注目される現在、全国の地方都市から見ればそこに住んでいなくとも諸問題解決に力を貸してくれる新しい「地域公共人材」 ともいえる「関係人口」を如何に組織化し育成・活用するかが大きな課題とな った。こうした視点から全国各地の先人たちが「その地域に住んではいないが、多様に地域の人に関わる人、即ち特定の地域の商品を継続的に買い、定期的に通ってイベント・祭りを盛り上げ、新しいアイディア・デザインを出して地域特産品を支えたりする人たちの存在に思い当ろう。こうした言わば「関係人口j創出をテーマにしたモデル事業を総務省が募集(2018年)し、新たな視線が開かれていく。 今、なぜ「関係人口」なのか そもそも関係人口が求められる社会的背景として、①人口減少問題、明治以降増加し続けた日本の人口は1億2709万人(2015年国勢調査)と5年前から96万人初の減となる。加えて人口問題研究所の2017年推計では2040年に1億 1092万人に減り、2053年には1億人を切って9924万人に減ると予測する。こ れからの時代は、地方都市も減少を前提に将来像や活性化を考えなければならない。 ②若い世代の変化ー「社会や地域をよりよくしていこうという意識や仕組み」、即ち「ソーシャル」な若い世代が「地域公共人材Jになる可能性が期待できる。 地域の課題解決に役立ちたいと思う若い世代が増えれば、さらにソーシャルメ ディアが登場し情報発信、知識やスキルを活用できる機会と環境が整うだろう。 こうした動きの中で地方自治体が取り組みを広げていったのが「自治体間人 口獲得合戦」的な動きだ。空き家斡旋・子ども医療費無料・引っ越してくれば支援金など特典の提供合戦が、社会全体が減る中で定住人口という限られたパイを奪い合うゼロサムゲムが展開され、一種むなしさと限界を感じる。 ③どの地域でも増やすことができ、過剰に奪い合う必要もなく、さらにソーシ ャルな若い世代のニーズにも応えられる「第三の道」即ち人材や才能、スキル を「シェア」しながら地域の課題解決を実現する地方都市の活性化策を目指す。 それでは具体的にどう関係を生み出していくのか。その事例として島根県の「しまコトアカデミー」に取組んだローカルジャーナリスト田中輝美氏の実践事例記述を参考に以下述べる。しまコトアカデミーは島根県庁が東京都内で開講する連続講座、週末の午後3時間程度ほぼ1回のペースで開催、夏から翌年の1月まで全7回シリー ズ、 受講料1人4万円、 前半3 回は東京で開催し島根からゲストを招き基礎的な情報や課題を学ぶ。 4回目で2泊3日の短期インターンシップとして島根を訪問、 その後、自分と島根との関わり方を 「しまコトプラン」として各自が発表する。 2012年から毎年開催、 現在7期目、 15人程度の少数制でこれまでに6期83 人が受講を終えたそうだ。 彼らに対するアンケート調査では 「首都囲で活動している関係人口」が最多の33.3 %で、 次が「島根に移住し右京でメディア活動している」25.5%と、 この講座の「ソーシャル人材育成講座(副題)」の狙い通りと言える。 具体的な活動を見れば、 例えば東京でメディア関係の仕事をしている男性〈41〉は受講を機に、 地域の旬の特産物を生産 者から取寄せて東京で味わう会 「ハツモノ!倶楽部」を定期的に開催している。初回は島根県海士町の岩牡蠣 「春香J、 2回目は長崎県の新ジャガと兵庫県淡路 島の新タマネギを売りさばき、 「地域に住まなくても地域で頑張っている人と東京を繋いでいく人が求められている」と語るそうだ。 また、横浜で生まれ育ち東京でデザイナーとして働いていた女性(39)は、 [しまコトアカデミ ー」を受講したことで島根の天然素材を活かし身に着けて心が豊かになるような農業のワ ークウェアづくりに取り組む決意をし、結果的に島根県内に移住したそうだ。その他、東京と島根の二地域居住で建物をリノベーションした女性、 東京から通いながら島根で東京の美味しいパンをテーマにしたイベントを開催した女性、 東京にいながら島根の企業のプランディングを手掛ける男性もいるそうだ。 こ うして「しまコトアカデミ ー」が「関係人口」を育成する拠点「関係案内所」として機能していると田中輝美氏は紹介する。 運営は官民協働 「しまコトアカデミ ー」の運営は、島根県庁主催の講座だがだがその運営はシンクタンク「シーズ総合政策研究所」(松江市・本社)が当たり、受講生が「関係人口」になっていくプロセスを官民協働で動かしていく。 即ち、 受講生たちは「しまコトアカデミ ー」という「関係案内所」を訪れ、 学ぶ過程で地域の課題に気付き、 自分のスキルや強みと掛け合わせながら実際にどうやって課題解決に関わっていくのか「しまコトプラン」としてまとめていくのだ。 プランがまとまってもそれだけで関係人口の一員として動き始めることは難しく、 例えば住んでいなくても関わるには現場の地域の人と協力する必要がある。 その人たちとリアルにつながって活動していくためには、 先述の第4回講座島根での 「2泊3日短期インターンシップ」の役割となる。 この段階ではオーダーメイ ド方式」が特徴で、受講生一人ひとりの関心興味・希望に沿って組み立てるの で短期間の内に自分の関心にあった人に出会い僅かな時間でも共感と感動が生まれたり、 その後のつながりに続き、連絡を取り合ってその人に再びあったり 手伝い合ったりして課題解決を助け合っていく関係が生まれる。 こうしたインターンシップを設計する民間人の助言者は地元出身国会議員の秘書経験・地元浜田市議・商店街活性化スタッフなどローカルイノベーター等々が助言するのも心強い。こうして「しまコトアカデミー」で「関係人口」が生まれていくプロセスを開示すると、  関係案内人・媒介役のアドバイスを受けながら、受講生は地域の課題に気付き、地域の人に出会い、自分のスキルや強みと掛け合わせていきながら、自分がどうやって課題解決に関わっていくのかを考える。当該事業を臀えると、器は島根県庁(行政)が用意し、運営には多くの民間人が関わり、役割分担しながら取り組むのである。島根県庁に聞くと短期的な数値目標を成果として求めず、この講座が育っていくことを長い目で見て支えていくそうだ。また、関係案内所もハードな面が必要となるのではないかと指摘されるそうだが、ハードよりむしろ「コミュニティ」面を董視したいと力強く語られたそうだ。 今後の可能性そして課題 市民協働による公共の拠点として島根県が活用する「しまコトアカデミー」、関係人口を育成する「関係案内所」の機能を学習してきた。ハード、ソフト面で必要な支援をする必要も具体的に感じられようが、多様な人が集まっていることを活かせばより可能性が広まると信じたい。一方、急速に広がる関係人口の本質を見誤らず最終的に定住してもらうための一里塚として位置付けるべきだ。思うに関係人口の在り方のゴールは必ずしも定住ではなく、住んでいなくても課題解決に力を貸してもらうことだ。定住しなくても課題解決に関わってもらい、定住にゴールを位置づけなくても関係人口として地域に関わっていた人がその後、結果的に移住して定住することもあり歓迎もされよう。更にボランティアとの違いもあろう。ボランティアは無償、しかし関係人口としてかかわる人には必ずしも金銭に関わらず馳走や学び・気付きといった多様な形で行うべきだ。その適切な対価の内容は、両者で合意する必要があるように思われる。 関係人口というあり方では、どちらかがどちらかを消費や搾取するのではなく、あくまでも互に対等でリスペクト(尊敬)し合うことが大切であろう。この本質を見誤れば、課題解決や活性化どころか地域にとっても関わる人にとっても不幸な状態となることを忘れてはならない。元も子もなくなるのである。 (徳島文理大学総合政策学研究科前教授 西川 政善) |