先月号に続いて、マニフェスト大賞の部門別優秀賞に輝いた取組のいくつかを紹介、参考に供したいと思う。

◆議会部門優秀マニフェスト推進賞:栃木県那須塩原市議会

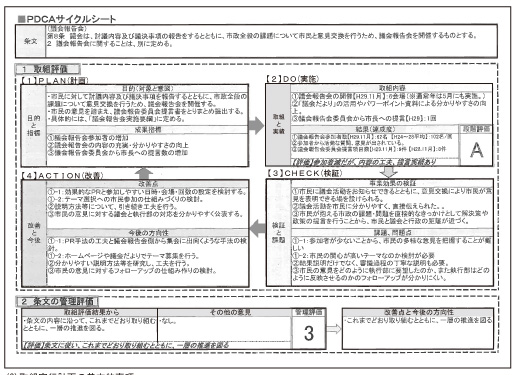

(1)議会の通信簿(PDCAサイクルシート)

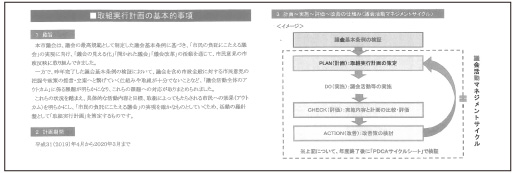

那須塩原市議会は「自らを律すること」「市民参加を拡大すること」「あるべき市政を実現すること」を目的に、平成24年3月に最高規範として「議会基本条例」を制定、5年が経過し改めて条例に照らして議会活動の振り返りと評価を行うために、議会基本条例の検証を行う。検証作業は、自己評価・評価整理・外部評価の「3ステップ方式」で実施し、特に、独自に作成したPDCAサイクルはビジュアル的な分かりやすさに配慮して行う。さらに、条例検証で明らかになった課題と解決に向けた今後の活動をまとめた「議会取組実行計画」を本年3月に議決し、オール議会で取組を進めている。この計画には活動のアウトプットだけでなく、市民への影響を「アウトカム」として整理したことが特徴になっている。

受賞の喜びの中で感じたこととして、議会の最高規範である議会基本条例の検証について議会運営委員会を中心に1年以上をかけて実施、手探りの中、さまざまなシートを作成し議論を重ねたことで、条例に対する議員の理解が深まり、外部の第三者評価によって外からの目線を踏まえた検証を行い、議会が自らの通信簿を作成し、その上に条例の検証結果を踏まえて、改善策や今後の活動をまとめた議会取組実行計画を本年3月本会議で議決して「チーム議会」としての取組とした。現在、各項目についての取組を進め、今後もなお一層住民の負託に応えるという更なる議会改革へと次の手を打ち続ける。

(2)取組実行計画の基本的事項

◆首長部門優秀マニフェスト推進賞:流山市長のマニフェスト実現マネジメント

井崎義治市長は、31年前に「緑多い住環境と街の将来性」を願って、米国から流山市に移り住んだそうだ。それより以前東京五輪の頃に進学のために上京した私は、中央大学生寮が松戸にあったことから流山周辺の記憶が甦る。確かに田畑あり、小さな丘、川、平地ありの印象がある。団塊の世代の5年ほど前であるが既に東京一極集中が始まっており、1年間で20万人を超えて花の都に集中していた。井崎市長の帰国時には一段と都市化が進んでいたことだろう。その頃、過度な人口流入と追いつかない都市計画のギャップを見て、市民不在の市政運営と可能性を活かせない街づくりを目の当たりにして、一民間人の井崎氏が流山市の可能性を引き出すとともに、「市民の流山市」を作るためマニフェストを掲げ、その実現に取り組み、今日まで意識も意欲も高い市民に支えられ、市政運営に専念できたこと、首長部門優秀マニフェスト推進賞受賞を感謝するとされ、私も大いに感動を覚えた。

井崎市長の問題意識、即ちマニフェストの基本は、①二元代表制の下、本来、主権者である市民が執行部と議会関係の外に置かれているかのような姿勢の改革、②郊外住宅地として団塊世代の人口構成比率が高く少子高齢化が全国平均より急激な到来が予想される状況の回避、③市域面積の18%、640haの区画整理事業が進められる中、2005年開業の「つくばエクスプレス」沿線自治体の中でも知名度、保留地販売状況によっては市財政の危機となりかねず、その回避策といった3点であるというのであった。

2003年、マニフェストの基軸となる市経営方針として、①1円まで活かす市政、②流山の可能性を引き出すまちづくり、③市民に役立つ行政、2011年には④市民の知恵と力が活きるまち、2015年には⑤住み続ける価値の高いまちを加え、経営方針と経営政策、それに関連付けた施策・事業をマニフェストとしてまとめ、2003年以来、概要版チラシ配布と、ウェブサイトで公開する。また、施策の着手時期、完了時期を示し、加えて、想定予算を①ゼロ予算、②~1億、③1~10億、④10億以上、⑤未定と表記する。特に2期目にはマニフェスト項目ごとの進捗状況を図示し、前倒し、遅延、休止、中止事業などはその理由を明記して分かりやすく説明する。

マネジメントを確実に実現するために、当選後速やかにマニフェストを読んでもらい、総合計画策定時やローリング時に位置付けていく。マニフェストの中で施策・事業の着手、実施、完了の時期と想定予算規模を示しているので担当の認識と異なる場合には、市長から事業内容、目的を説明し共有化を図っている。マニフェストを反映させた施策・事業の進捗管理を明確にするため、年2回程度、市長・副市長が各部局長と当該年度の仕事の進捗確認と課題について議論・協議し、部局長の目標の達成・実現に対する事業のコスト管理、時間管理および課長以下職員の適切なマネジメントについて確認・修正を行う。さらにその結果を流山ホームページ「これをやります!部長のしごと」として公開、そこでは部局長の顔写真や部長の市民へのメッセージを掲載し責任の所在を明確にしている。

◆政策・施策・改善事例と成果

①「1円まで活かす市政」;予算編成時に市外業者1社を含めた3社見積もりを行い最低価格で予算を編成する。また市長就任時に1億5千万円以上の事業のみが一般競争入札対象だったものを130万円以上までに引き下げた。この2つの取組により同じ内容の事業経費を4割削減する。また、立ち会議・ミーティングを導入し会議時間を削減、市長との議会答弁作成打ち合わせ時間については、立ち会議導入後、以前と比べて6割減となる。2017年には健全財政維持条例を制定しさらに財政健全化に努める。

②「流山の可能性を引き出すまちづくり」:人口減少時代を迎える中、量より質の街づくりが重要と考え、グリーンチェーン認定制度(2006)、景観条例(2007)、開発事業の許可基準等に関する条例(2010)、高度地区に置ける絶対高さ制限の導入(2016)などを制定する。グリーンチェーン認定制度では、認定中古マンションが非認定中古マンションよりも1戸当たり494万円高いことが判明(2016)、景観及び資産価値を高めるまちづくりが進み、「住み心地が良いと考える市民の割合」は2005年の67.7%から2018年82.9%に上昇する。

③「市民に役立つ行政」:2006年10月から市役所の窓口対応アンケートを実施、職員の窓口対応改善を目指す。アンケート調査の結果、「対応の仕方」では5段階評価で、2006年の4.15が2018年の4.56、「説明の仕方」では4.15が4.48へと改善した。子育て環境の充実では、子育てと仕事の両立をサポートするため、2007年に駅前送迎保育ステーションを開設し、利用者に好評なだけでなく住民誘致にもつながる。

④「市民の知恵と力が活きるまち」:2003年10月に第1回タウンミーティングを開催、2019年9月までに179回開催となる。自治基本条例(2009)、市民参加条例(2012)、街づくり条例(2012)、市民投票条例(2017)を制定、その結果は「市に意見を言える機会に満足していると感じる市民の割合」が2003年の58.7%から2018年77.6%へ、「住民の声が市政に反映していると感じる市民の割合」も49.6%が73.9%に改善している。

⑤「住み続ける価値の高いまち」:マニフェストに示した子育て・教育環境の充実や良質な住環境の創出などの施策を推進した結果、「これからも流山市に住み続けたいと思う市民の割合」は、2005年の67.7%から2018年は83.0%へ、「流山市の行政について信頼している市民の割合」は2009年の46.5%から2018年の72.0%と上昇している。

以上、流山市まちづくり達成度アンケートの統計数値に基づき、「2019マニフェスト アワーズ」を参照しながら述べてきた。2005年2月市長勇退の私は、井崎義治流山市長とは少しの期間しか活動できていない。だが北川正恭早稲田大学院教授が主催するマニフェスト研修では一緒する機会もあって、その意欲溢れる言動に注目していた。流山市には私の中央大学法学部の同期生が東京都幹部職員の頃から居住しており、半世紀に渡り年1~2度会い、流山市の状況を聞いている。東京近隣のベッドタウン形成の難しさを感じたものだ。

( (徳島文理大学総合政策学研究科教授 西川 政善))

|

|