令和初の新春を寿ぎ、各位様のご清福を祈ります。

◆はじめに

今秋、嬉しい報道特集を目にする。毎日新聞自治体シリーズでの徳島県那賀町特集である。那賀町は、2005年3月5町村(鷲敷町・相生町・上那賀町・木頭村・木沢村)が合併して誕生、面積約700平方キロ淡路島を少し超える広大な町域の9割以上が森林、那賀川流域の限られた平地に集落が点在する。基幹産業の林業中心に発展し、特産の木頭柚子も海外にまで知られる。木頭柚子は町内約700戸が計100haで生産、主に関東・京阪神に出荷され、さらに国が地域ブランドとして保護する地域的表示保護制度(GI)に登録され、近年フランスやドイツにも出荷するそうだ。そんな山あいの町那賀町が近年「ドローンの町」として注目され出した。私は、旧町村時代から徳島県議として何度も訪問し、各町村長・議員各位と交流も深く、ことある度に諸課題について対応したこともある。

◆那賀町ドローン推進室

2015(平成27)年、徳島版ドローン特区に指定され、「日本一ドローンが飛ぶ町」を目指してドローンを活用した町おこしに取り組むために、2016年4月、那賀町まち・ひと・しごと戦略課「町ドローン推進室」を設置する。ドローンの日(10月1日)制定、ドローンレース開催、那賀町ドローンマップ作成、3D化デジタルアースを東京大学と共同研究、ドローンレース場の整備・活用、ドローンを活用した森林密度調査など実用化に向けた救援活動体制の複合的な減災システムの構築、ドローン操縦講習会や全国ドローンレース選手権四国予選、ドローンを使った鳥獣害対策実証実験、災害時のドローン運用訓練などを行い、新たな取り組みとして材積を量る木材材積調査に活用すべく実証実験を始める。以前は山に入りいちいち量らなければならなかったが、スペクトルカメラという特殊カメラをドローンに搭載して撮影することによって、木の高さも材積もすべてわかるという。また、農作物の生育状況調査にも活用されている。

その他、子育て支援・高齢化対策にも学校の教材費、保育科、給食費などに対する補助金全般にわたって他の自治体に劣らない対応に心掛ける。高齢者対策の一番の課題は住民の足対策、高齢になって運転免許証を返納しようとしても、那賀町は公共交通機関が発達していない。また、いよいよ運転できなくなればボランティアタクシーや町営バスに頼らなければならない。将来的には運転できる人たちに助けてもらわなければならないが、その他の輸送、運搬のシステムづくりがどうしても必要となる。ドローンによる救援輸送の実証実験や運用実験を重ね、生活環境基盤の整備と合わせて機能性を確保したい考えのようである。あわせて完成の近い町クリーンセンター、上那賀支所、町総合体育館などと連携を図るシステムを目指したいとしている。

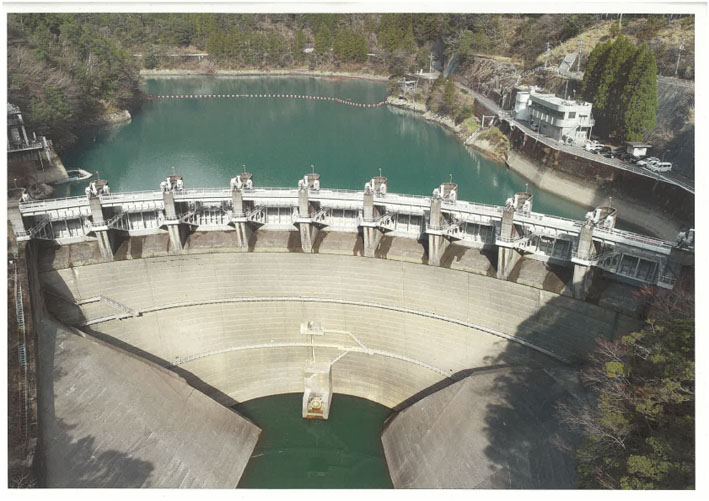

観光や文化に対する取り組みでもドローン活用が随所で見られる。敢えて鳥瞰図的視覚でとらえた自然の魅力をドローンマップで発信し、山・川・谷・2か所の温泉等木沢・木頭地区ならではの自然環境に加えて、長安口ダム・川口抱く・小見野々ダム等を上手く活かしたダム観光に国と連携して取り組めないかと模索する。自然と触れてもらうなら木沢、木頭地区で、木沢は昔から山に川、滝が見どころ、温泉も2か所、これにプラスアルファして国も力を入れているダム観光を、長安口ダム・川口ダム・小見野々ダムを連携させ活用できないか。また、旧木頭村出身の藤田恭嗣氏経営の電子書籍取次大手会社と町が協力した取り組みができるかどうか検討を進めているという。さらに、那賀町は2021年の関西ワールドマスターズのカヌー競技場になっており、カヌー競技者は家族連れで参加することが多く周辺のキャンプ場に大型で豪華なグランピングテントに家具まで入れるなど試行的に設置してはどうか、競技終了後もカヌーの練習に多くの来客も十分あり得ると期待を寄せている。

ドローンの安全運行に向けた普及啓発及び人材育成については、管理者講習会の開催、那賀高校生への操縦講習、森林測量講習などを開催し啓発と人材育成に努めている。こうした経過を経て、建設業界や農業・林業分野においてもドローンの利活用が進められていること、また、ドローンフィールドの運用に向けて周辺整備など今後も産業利用や雇用創出に向け、引き続き各分野での利活用を推進していくとしている。

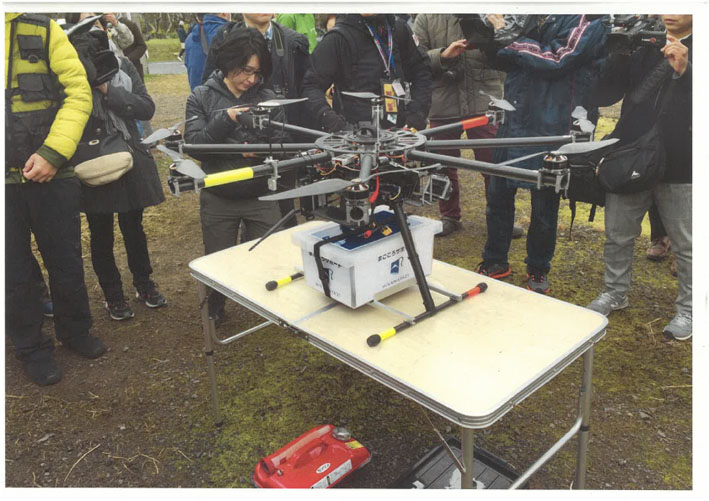

小荷物輸送実験のドローン 県地方創生推進課提供

◆那賀町の行政課題

先ず安全・安心な町づくりだ。那賀川という大河と急峻な山並みの中にある町だけに暮らしの環境を確保することが、いの一番。2014(平成26)年四国を横断した台風11号では、町内のほとんどが浸水、現在進めている鷲敷・木頭地区などでの床上浸水特別緊急対策の完成を目指すこと、利水・治水両機能をもつ長安口ダムの治水機能をさらに向上させるために堆積した土砂(堆砂)の採取と新しくゲートを2つ国交省で造ってもらって効果を挙げている。さらに、四国電力管理の発電用の小見野々ダムに治水機能を持たせるよう国に要請し、那賀川河川整備計画の再変更案が採択され、令和2年度概算要求に調査費(4億5千万円)が計上された(坂口博文町長)という。2つのダムでの洪水調整ということである。

次に道路について。町域を縦・横に走る国道193号と195号の整備だ。193号の早急な改良を要望する一方、195号の高知県境に近い木頭地区の一車線区間約1キロの改良は災害時の孤立を防ぐためにも町として優先課題と位置づけ国県等に要請している。四国横断高速道も命の道として阿南市までの延伸を強く要請している。

情報通信網整備では、これまで高速通信に向けて光ケーブル網を整備中で、今年度中に木頭地区、来年度木沢地区で実施すれば町内全域をカバーでき、携帯電話不通地域もほぼなくなるという。将来的にはWi-Fiの基地局を増やす必要があるとのことである。

長安口ダム ドローンから撮影 県河川課より 小見野々ダム ドローンから撮影 四国電力提供

◆産業の振興

林業の町那賀町は、当然のことながら林業再生を目指さなければならない。林業のことなら何でも対応できる「林業ビジネスセンター」を開所し、林業関係団体・町林業振興課などが入居する。また、林業の従事者増を狙って県教委は那賀高校に「林業クリエイト」を設置、今年、1期生のうち7人が町内で就職、林業従事者250人の町の目標に対してこれまで147人であったのが現在は178人となっている。また、那賀町内に移住して新規に就業してもらえるように、炊事付きの寮を建設している。さらに林業従事者以外にも那賀町に移住・定住してもらえるよう新たに戸建て住宅と集合住宅を建設するために敷地を確保・造成中だ。産業振興の最大の課題は後継者不足だ。国では新規就職する人に年間最大150万円、最長5年間支給される制度もあり、那賀町としても若い後継者グループ育成に力を入れたいとしている。

◆合併後、なお深刻な人口減少率

直近に、深刻な調査結果が公表(日弁連)された。1999年~2010年までの平成の大合併で合併した人口概ね4千人未満の旧町村の地域は、合併に加わらずに存続を選択した近隣の小規模町村に比べて人口減が進む傾向があるという内容である。調査対象の47組の9割(43組)で、合併した旧町村の方の人口減少率が高かった、徳島県では調査対象となった旧木沢村(那賀町)の減少率が隣の上勝町を上回り、05年に那賀町として合併した旧木沢村の人口減少率が39.7%で、隣接する上勝町の22.6%を上回ったのである。思うに、役場がなくなった影響で公務員減少や商店廃業などが起き地域が衰退したのが主な要因でないかと考えられる。また、旧木沢村出身の坂口博文那賀町長は、合併当時に「木沢地区は災害対策費がかさみ財政が厳しくなる」との合併理由をも示す。一方の上勝町では「合併していたら、へき地として扱われて公共工事が減少し今より人口が減ったかもしれない」、また「葉っぱビジネスの彩やごみ排出ゼロ活動に共鳴し移住した人がいるのも減少率が低い理由の一つかもしれない」としている。

こうした地域の衰退傾向にいかに対応していくのか。総務省では昨年夏に研究会を立ち上げ、複数市町村で構成する「圏域」を新たな行政主体として法制化する構想を進めている。日弁連の視点から見れば、大合併に似ている圏域構想が具体化すれば小規模市町村が衰退するのではないかという立場から意見書をまとめ、調査し、データを示し世論を喚起しようという狙いがあるようだ。地方に暮らす人々にとっては頼もしい限りである。

大合併当時、私も真剣に考えたが「合併しなければ財政が立ち行かなくなる」との危機感があった、しかし今回の日弁連の調査によると、財政健全化のために公共事業費などを節減し合併しなかった47町村の貯金(積立金)は、05年度の計518億円から15年度に計1010憶円に増えているデータも示した。日弁連としてはこうした大合併による住民サービスの低下といった弊害は、基本的人権にかかわる問題だというのである。

やらなければならないことは、今、手を付ける。時間と財源がかかりすぐにはできないことであれば、今から何らかの地ならしを始める。現代世代のやるべきことがドローンの町那賀町に見る想いがする。

(西川政善、徳島文理大学総合政策学部(兼総合政策学研究科)教授)

|

|