◆花の東京

ショッキングな表題となって恐縮だが、あらゆる面でわが国の中枢である東京への深い想いであることを了承願いたい。 私は昭和30年代中端に進学のため上京、花の都東京に胸躍る想いで一歩を印したものだ。東京駅丸の内に降りたった18歳の田舎青年の目には、初めて体感するスケールの大きさ、あふれる人の群、行き交う人々や車、路面電車(都電)・さまざまな騒音など腰が抜ける想いだった。

それから8年間、神田駿河台の大学へ通い、各種アルバイト、国会議員の秘書など経験しながら暮らす。昭和39年の東京オリンピックを頂点に高度経済成長のド真ん中での生活であった。都電による移動、あこがれの銀ブラ、有楽町で逢いましょうと友人と共に散策…、でも30分もしないうちに鼻がムズムズ、かむと真っ黒なハナ、目はしばしば、ノドも何だか痛い。大気汚染・光化学スモッグのせいらしい。隅田川はじめ大小河川もドス黒く、メタンガスがボコボコ、そのために花のお江戸名物隅田川の花火はしばらく中止だった。「何だこりゃあ!花の東京は真っ赤なウソだ!!」と思った。

◆東京都政の振り子

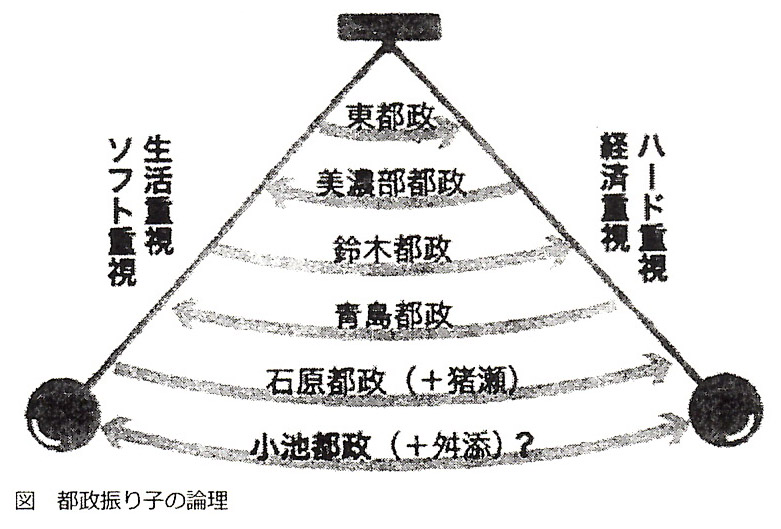

私の初上京時は東龍太郎都政であった。東京五輪(昭和39年)の大成功は東京の名を世界に轟かせ経済大国へひた走る日本の存在はキラリと光った。一方で影の側面が次第に浮き上がってくる。次は美濃部都政の登場。私が思うに、都政の大きな流れは、経済重視か生活重視か、ハード政策重視かソフト政策重視かで政策の振り子が働いているように思える。大まかに図示すればかくの如しと感じる。

ハードからソフトへ切り替えた美濃部都政は財政難に悩み、次に財政再建を旗印に経済重視を目指した鈴木都政、異色の青島都政がサッソウと登場し、国際博覧会を中止、その後人気抜群、国政経験豊かな石原都政が4期13年半続く。石原知事は構造改革路線を鮮明にし、当時の小泉政権とタッグを組み2人3脚で大都市の再生を掲げ、都心集中政策に切り替える。大幅な規制緩和、環境アセスの簡略化など経済重視、ハード重視の施策を展開、長らく凍結されていた外環道の工事再開、羽田空港の国際線拡張工事を行う。その後の猪瀬、舛添都政は短命に終わり経済重視、ハード重視の都政に振り子は向いたままになっている。そこに今回、度胸のよさとさわやかな劇場型で登場した小池都政がどう出るのか。都民ファーストと言う以上は、生活者重視、ソフト重視の都政展開がイメージされる。都議選でも与党勢力を確保し、いよいよこれからと思われる時に「希望の党」を立ち上げ、その代表に就き国政に関与し出している。知事の言う東京大改革には骨太の政策が必要だが、その中味が見えない。「東京をどうするか」という中味のある政策が求められていると思われる。

◆「老いる東京」の視点

半世紀前の私がそうであったように、国民・都民の誰もが、そして政治も行政も「東京は豊かだ!」と確信し、膨大な人口と企業の集積するマンモス大東京のあり方に無関心であった。時代の変化が「ひとり勝ち」と言われてきた東京に大きなエアポケットを生じさせている。「老いる東京」「劣化する東京」がそれで、そこに視点を当てなければならない。

1300万人、国民の一割が暮らすこの大都市空間では、既に団塊世代の一斉退職により郊外、周縁地域から限界集落化が始まっている。周辺自治体では市民税が激減し、さらに多くの空き家が発生、固定資産税も入らなくなりつつある。周縁市町村から危機が迫りつつある。

あと20年もすると、東京は3人に1人が高齢者。その高齢者は1人暮らしが多く4割近くが借家住まい。この先、高齢者が急増し、もし年金の給付水準が切り下げられたらどうなるか。家賃が払えない高齢者は街に溢れ出て高齢者難民の大量発生になるかもしれない。現在でも東京では老人ホームが足りず40~50万人の待機老人、潜在的には100万人を超えそうだが、地価が高く新規建設は望めそうにない。

待機児童問題と並ぶ待ったなしの政策課題と言える。さらに老いる東京問題は、医療・介護・文化・教育・子育て支援などソフトな領域に止まらず、建設整備から50年以上経つ道路・橋・上下水道・地下鉄・地下道・公共施設などハードな都市インフラの劣化領域まで広範囲な領域に及ぶ。これらの問題に都知事、都議会(127名の都議)は対応しなければならない。それこそ都民ファーストの視点から緊張感を持って確実に実績を積み上げなければならない。

具体的に今後の都政は、①少子・高齢化対策、②都市インフラの更新、③首都直下地震対策など防災力強化、④国際金融都市など対外競争力強化、⑤都政刷新・スリム化、⑥2020年五輪の周到な準備などに要約されそうだ。

まさに、「東京をどうするか」の中身の濃い政策と実行力が問われている。

総選挙が終わり国民審判が下った。これからは国政と都政の関わり、開催まで1000日を切った(10月28日)東京五輪、パラリンピックを前に、国民の期待の一方で不安もまた大きく広がっている。待ったなしの対応がせまっている。

(西川政善、徳島文理大学総合政策学部(兼総合政策学研究科)教授)

|

|