◆はじめに

言うまでもなく、人口減少や高齢化などの社会変化は一様ではなく、その処方箋も自治体によってまちまちである。多世代交流・共生のまちづくりにおける国の役割と責任の一方で、各地自治体サイドにおける自覚と役割・責任が問われることになる。地方の発意と多様性の重視と共に、住民自治の拡充をめざす地方分権を背景に、多世代と多主体が協働し価値や課題を共有しながら「絆」を結んでいく作業が自治体サイドに求められ、また多主体の参加・協働・支援のもとで「新しい公共」が周辺市町村との広域連携する必要もあろう。さらに、都市と農村の連携には土地利用に係る法体系を統合する必要も多種多様に発生するであろう。そこで今回の報告書が取り上げた事例のうち保健・医療・福祉を中心に自治体サイドの役割と責任の視点からのまちづくりを見ておきたい。

◆奈良県橿原市の医療分野を核にするまちづくり

私の現職時代、阿曽田豊橿原市長と親しく交わった。惜しくも昨年逝去されたが、都市計画学と医学は切り離せないテーマだとし、豊かな都市生活と安全・安心な暮らし・健康を両立させなければならないと語っていた。そうした精神が受け継がれてか、現在橿原市では奈良県立医大のキャンバスの一部移転によって生じたスペースを「医学を基礎とするまち」を具現する近未来都市モデルにする試みと、重要伝統建造物保存地区である今井町の伝統的町並みの中の空き家等を活用して、そこに奈良県立医大附属病院の一部機能(地域医療・在宅医療)をシフトしようというのである。伝統地区内の空き家化・空き地化の歯止めと解消を、病院医療から地域医療・在宅医療へさらに来訪者の医療ツーリズム・町並み観光へとつなぎ、医療・福祉に関連する様々な機能や施策を有機的に連携させ、地域全体で医療・福祉・健康を支えていくシステムを目指そうというのである。

この取り組みは、国の地域活性化モデルケースに選ばれ、その一方で医療機器・製薬・エネルギー・コンサルタント・通信・ゼネコン・金融等民間企業(約300社)も参入し、奈良県・橿原市・奈良医大・早稲田大などと共に産学共同研究が多主体を巻き込んで進んでいるようだ。元市長の想いを感じ、また先駆的な取り組み実例を是非とも近々に視察したいものと願っている。

◆病院移転新築を核とした市街地再開発(小松島市)

私のまち小松島市では、昭和24年当時の町立診療所を日本赤十字社の支部診療所として移管、翌年病床60床で診療開始する。以降、昭和42年~平成3年にかけ4期にわたり増改築、564床の総合病院として地域機関病院を担う。建築物の老巧化、医療環境への対応などから全面的な更新が必要となる。平成12年事業計画の検討が始まったが、当時市長であった私は、保健・医療・福祉の観点から日赤病院新築工事を核とした市街地再開発と沿道整備街路事業の面的整備の手法を国・県・市及び第一種市街地再開発個人事業者組合(日本赤十字社徳島支部・東洋紡績株式会社)で実施することにした。

先ず日赤病院関係者と協議の上、直近にある東洋紡小松島工場内の未利用土地(女子工員宿舎跡等)を念頭に、私と病院長・県担当者らが大阪堂島の東紡本社を訪問、基本的な了解のもと、「井利ノ口地区第一種市街地再開発事業計画」を立案、国・県担当部内に市・市街地再開発事業個人事業者(日赤徳島県支部・東紡K.K)と共に陳情、許可を得て平成15年10月着工・18年1月竣工・5月1日開院となる。敷地面積約3万m2、病院棟:鉄筋コンクリート造地上9階、塔屋1階(免震構造)、建築面積約5773m2、防災エネルギーセンター棟:鉄筋コンクリート造地上4階、塔屋1階、建築面積約760m2。総事業費約200億円、再開発に係る補助金は国15億円、県7.5億円、市7.5億円、厚生労働者関係補助金15億円、合計33億円となった。

工事着手に当っては、地権者への説明と協議を念入り行なうと共に、地元医師会との調整、周辺地域住民への説明など精力的に行なった。

市としては、これらの協議全てに係わり調整すると同時に、地域住民・市民の声を可能な限り、「保健・医療・福祉」のまちづくりに連携させ、旧国鉄跡地を活用した自転車歩行者専用道(約1.9km)、生涯学習センター、図書館、保健センター、ミリカホール、地域一帯の排水機場施設、健康器具の設置、しおかぜ公園(県)、緑地、たぬき広場、SL広場、日曜市広場、噴水等々を整備、民間法人の老人、介護、リハビリ施設などを周辺に整備する。また、気軽に歩いて、自転車で移動し買い物もできる商業施設、道路整備などに務め、特に市民・来街者の憩いと安らぎの空間づくりのために市道芝生日の峰線の電線地中化、東紡敷地を活用した沿道地権者のための代替地造成、再開発敷地を街路に面して確保するなど工夫をこらしている。

なお徳島大学、徳島文理大学、四国大学関係学部、学科の施設機能を病院敷地内に備えて連携を図っている。

さらに、徳島日赤の所在地のわが街が、低地であり海沿いであることから、耐震対策、津波対策に特に意を用いるべく要請し、「極めて稀に発生する地震」即ち、「気象庁震度階でいう震度Ⅶの地震(1995年兵庫県南部地震)」対策が実施される。本建物の免震システムは、水平剛性の低い天然ゴム系積層ゴムを用いて建物を地盤から絶縁し、鉛ダンバー(地震時に鉛が大きく変形することにより揺れ幅を低減する)および鋼棒ダンバー(地震時に鋼が大きく変形することで揺れ幅を低減する)を用いて、地震のエネルギーを吸収してしまう建築構法を採用、屋上ヘリポートの設置をしてもらった。また津波対策としては、1階主要部内に防潮堤設置、防災センターほか主要設備を2階以上に設置している。

徳島日赤では現在約85億円(県補助金約4億円)で増改築工事を実施し、さらに地域医療の維持と発展に努めている。もうひとつの核、市街地再開発は少子高齢化、人口減のトレンドを受けて、さらに多様で多主体的な取り組みが求められてくる。地域行政が、そこに働き活動する人々と協働した営みがさらに工夫されなければならないと思われる。

徳島赤十字病院(空撮)

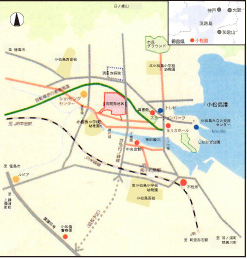

徳島赤十字病院、井利ノ口地区市街地開発事業、沿道整備事業等展開地の概略図

(西川政善、徳島文理大学総合政策学部(兼総合政策学研究科)教授)

|

|