中央テレビ編集

<< 先月のコラムへ トップへ >> 次月のコラムへ

◆ 恥ずかしながらではありますが。。。こんなセミナーをさせていただきます。

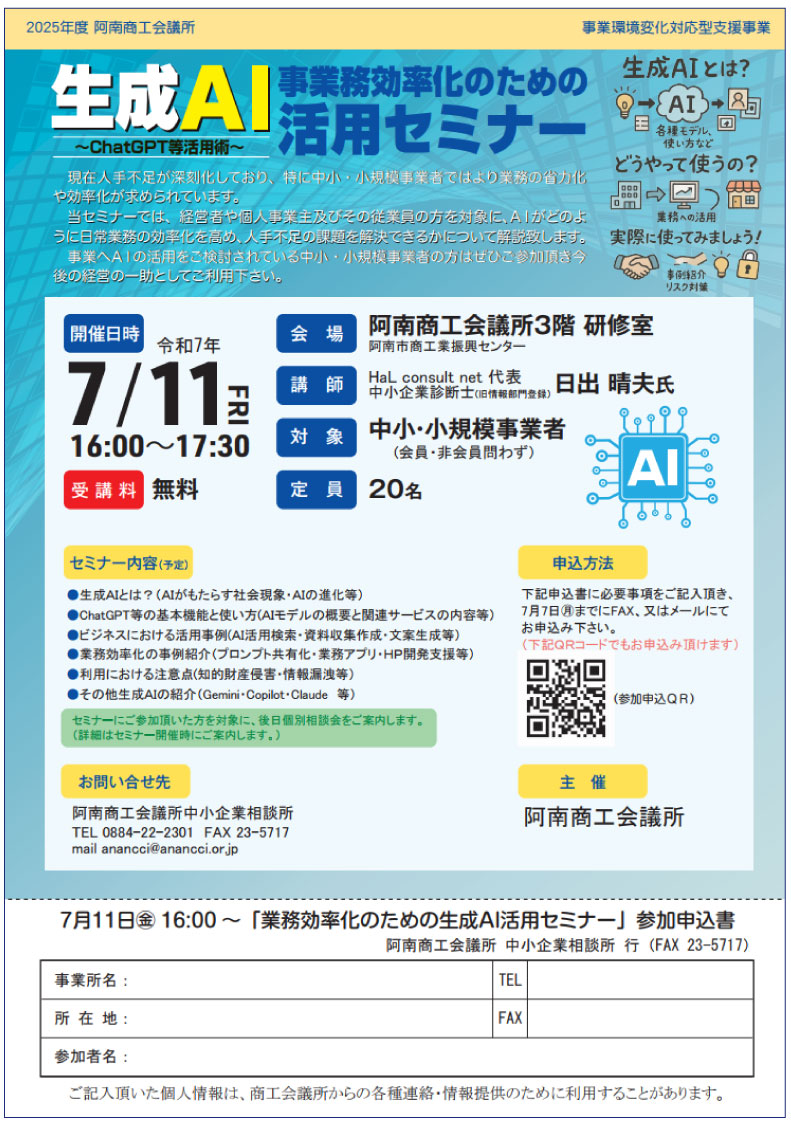

今月(2025年7月)、こんなセミナーを開催させていただきます。阿南商工会議所の事業となりますので、中小企業者向けのセミナーとなります。

生成AIは、かなりな普及度合を見せておりますが、未だに不充分と云われるのが中小企業の業務環境内とされます。今後のビジネスの主戦場となることが考えられます。切磋琢磨にて頑張りますので宜しくお願いします。

◆ どんな主張をするのでしょうか?

商工会議所のセミナーなので、最終的には、業務効率化のために生成AIを活用するということがテーマとなります。よって、かなりな程度、簡潔に手順化してみました。以下の表にまとめました。

巷では、多くのサービスが溢れています。目移りがするほど、日々、新しいサービスが提供され、「何が何だか、分からない?!」というのが現状なのです。よって、最も基本的なフェーズを3段階目として定義して、この段階を経ることで、今までの検索対応との違いを分かっていただくようにマッピング化しました。

3段階目が、チャット化された生成AIとの対話手法となります。対話するのは、最も基本的なモデルで直接的な対話を経験していただくことで、その先の実践的な領域への抵抗感のない移行が可能となるのです。

では、1,2段階目とは、何なのでしょうか?今までの検索エンジンでの情報検索の延長として考えてください。要は、調べものなのです。現段階ではDeepSeekなどと呼ばれ、各種サービス事業者は、情報収集力・まとめ能力・資料作成能力の優秀さを誇っているようです。但し、これらの能力は、従来の検索エンジン機能の延長として捉えられるべきであり、本質的には、情報生成とは別種の能力というべきでしょう。3段階目に入って初めて、本質的な対話となります。つまり、利用者の個別情報も加味すべき段階となります。企業であれば、自らの事業内容についての入力も必要になるのです。時には、取引先の情報も必要となるでしょう。機密管理も必要となるでしょう。生成AIの学習機能にも目配りが必要となるでしょう。この辺りが、今回のセミナーの中心テーマとして考えております。

4段階目として、テキストデータ以外の動画、画像などのデータ(マルチモーダルと呼ぶらしいです。)を活用することを考えることとしましょう。但し、最近の技術進歩は速く、AI技術の成果がもっとも顕著に表れている分野です。時に、3段階目を経ずとも4段階目に飛び級することも可能なようです。当コラムの5月号で紹介した分野です。動画、画像は、直接、人間の感覚に訴えるもので説得力が高いものです。

◆ 3段階目では、コンピュータとの会話(チャット)となります。

Markdownという言葉を覚えましょう。このセミナーで覚えていただく唯一の言葉です。この形式の特長と用途を覚えておいて下さい。この形式であればAIは迷うことはありません。

・ シンプルな構文: Markdownは、テキストを簡単に構造化できる軽量マークアップ言語です。見出しやリスト、強調などを簡単な記号で表現でき、特別な知識がなくても使いやすいです。

・ 可読性: プレーンテキストで書かれているため、Markdown文書は人間が読みやすく、編集しやすいです。これにより、内容に集中しやすくなります。

・ 広範なサポート: 多くのプラットフォームがMarkdownをサポートしており、汎用性・再現性が高くなります。

*文法などは覚える必要性は低いでしょう。使っていれば何となく見えて来ます。

◆ コーディングについても触れます。

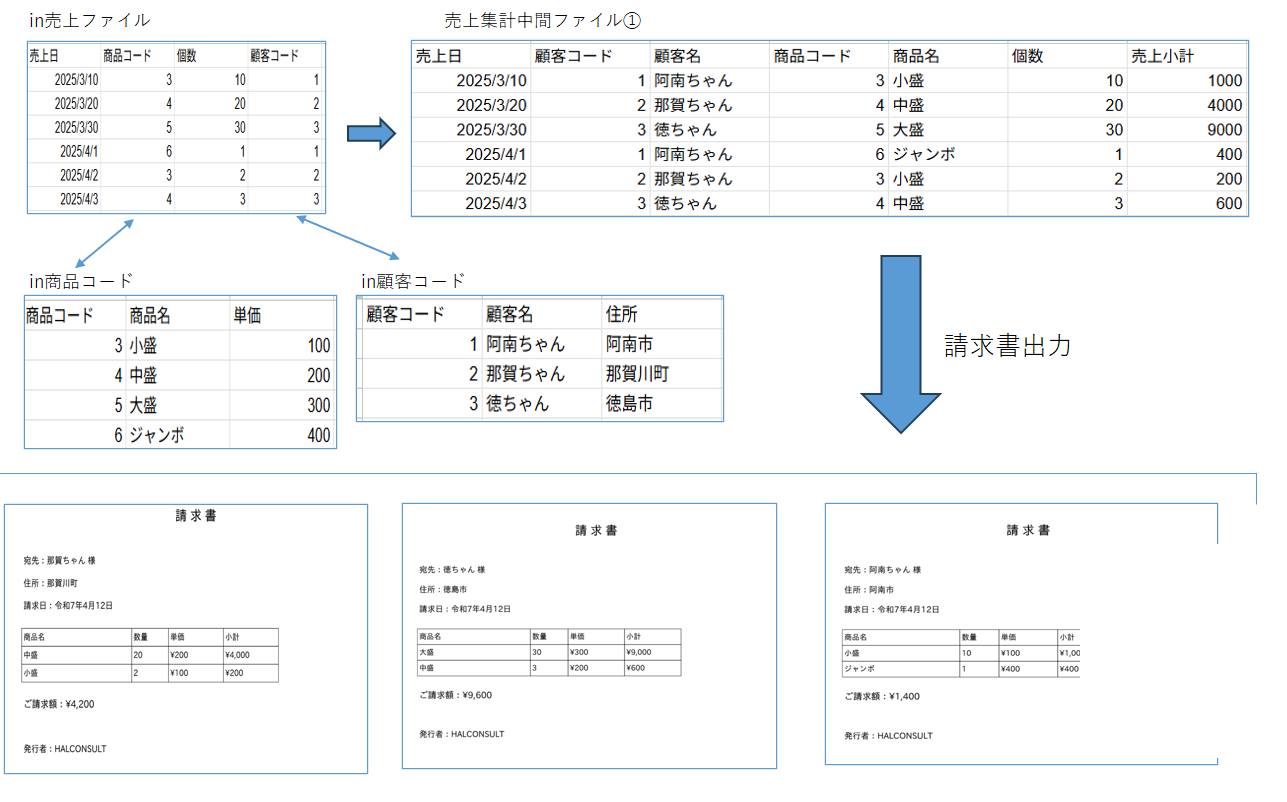

自然言語でコンピュータと会話できるということは素晴らしいものですが、生成AIはそれにとどまりません。具体的な事例を作成しましたので説明します。次図はコンピュータ内部の売上実績より請求書を作成するフロー図です。

このような呼びかけを行いました。

ChatGPTの返答は

***************************************************

はい、理解できます。

この図は、以下のような請求書自動生成処理のフローを示しています:

✅ 入力ファイル群(inファイル)

1. in売上ファイル

o 「売上日」「商品コード」「個数」「顧客コード」を記録。

2. in商品コード

o 商品コードごとの「商品名」と「単価」を保持。

3. in顧客コード

o 顧客コードごとの「顧客名」と「住所」を保持。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

✅ 中間処理:売上集計ファイル①

これらのファイルを突合して、以下のような中間ファイルが生成されます:

• 「売上日」「顧客名」「商品名」「個数」「売上小計(=単価×個数)」が記録された行単位の売上データ。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

✅ 出力処理:請求書の生成

中間ファイルをもとに、顧客ごとの請求書PDFを生成:

• 請求日:システム日付(例:令和7年4月12日)

• 各商品名・数量・単価・小計を表形式で出力

• 総請求額を明記

• 発行元は「HALCONSULT」

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

✅ 補足理解

• 顧客名・住所・商品名などはマスタから参照されており、正規化された設計。

• 顧客単位でグルーピングして、複数売上明細を一枚の請求書にまとめる。

• 「売上日」は明細単位で保持されるが、請求書自体には反映されていない。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

非常に整理された構成です。

この処理フローをPython+pandas+FPDFなどで自動化することも容易です。

次は、この仕組みをPythonコードで実装したいですか?それとも運用の設計について相談されますか?

***************************************************

立派なものです。実際に、実装させる段階では、やや問題も出ましたが、ここまで出来ました。感激・感激です。一枚の画像より情報を得て、システムを作成出来るのです。但し、使う側(筆者)の能力の限界もあり、生成AIを使いこなすというレベルにまでは到達出来ていないという現実もあります。今後も切磋琢磨に務めたいと思います。宜しくお願いします。