中央テレビ編集

<< 先月のコラムへ トップへ >> 次月のコラムへ

◆市民劇場定期例会の話です。

本年も最終例会となりました。コロナ禍を経て、危機的状況にまで落ち込んだ会員数ですが、何とか回復傾向にあると当会の役員さんに聞きました。徳島での公演回数も2日に復帰されたようです。

11月例会は、イッツフォーリーズの「おれたちは天使じゃない」となります。記録によれば、1982年、1989年の例会にラインアップされています。新劇鑑賞家を自任する人達にとっては、古典の分類に入る舞台です。

少々、調べてみました。この作品の原作は、フランスの劇作家アルベール・ユッソンによるものです。

具体的には以下のような経緯があります:

原作はフランスのアルベール・ユッソンによる戯曲です。この原作を元に、1955年にアメリカで映画「We are no angels」が製作されました。その後、1974年に日本の作曲家いずみたくと脚本家の矢代静一、藤田敏雄によって日本語に翻案され、舞台ミュージカル作品として製作されました。

この日本語版ミュージカルが、イッツフォーリーズなどの劇団によって長年上演されてきた「おれたちは天使じゃない」です。 したがって、「おれたちは天使じゃない」の原作はフランスの戯曲であり、それがアメリカで映画化され、さらに日本でミュージカル化されたという流れになります。

今回のイッツフォーリーズ版の「おれたちは天使じゃない」についても調べてみました。イッツフォーリーズは、1977年に作曲家のいずみたくが創設したミュージカルを専門に上演する劇団です。「おれたちは天使じゃない」は、この劇団の代表作の一つとして知られているのです。 イッツフォーリーズ版の「おれたちは天使じゃない」には、以下のような特徴があります:

• 長期公演: 1974年に初演されて以来、全国で1200回以上の上演を重ねてきました

• 音 楽: いずみたくや吉田さとるなど、日本を代表する作曲家が手がけた楽曲が使用されています

• 演 出: 様々な演出家が携わり、時代に合わせて新しい解釈を加えています。

この作品は、イッツフォーリーズの代表作として長年にわたり上演され続けており、日本のミュージカル界に大きな影響を与えてきました。徳島市民劇場でも私自身も3回目の出会いとなるのです。

このような古典と呼びたい作品は、過去の観劇時点での記憶を浮上させる効果があるものです。人生の航路を再考する機会となりそうです。今年最終例会として最適な舞台となりそうです。どのようなストーリーなのでしょうか?紹介してみます。

**************************************************

大晦日、雪深い山荘に三人の脱獄囚が逃げ込みます。そこでは父娘が心中を図ろうとしていました。脱獄囚たちは思わず二人を助けてしまいます。知的障害のある娘・光子は、彼らを"天使"だと信じ込みます。当初は早く逃げ出すことだけを考えていた脱獄囚たちですが、光子の純真さに触れ、次第に心を動かされていきます。一方、父親は娘を殺そうとした罪悪感に苛まれています。脱獄囚たちの過去や家族の事情が明らかになるにつれ、それぞれの思いが交錯し、予想外の展開を見せていきます。最後に彼らは、真の幸せとは何かを考えさせられることになるのです。

**************************************************

◆ IT関連の話題です。IT導入補助金の不正利用について触れさせてください。

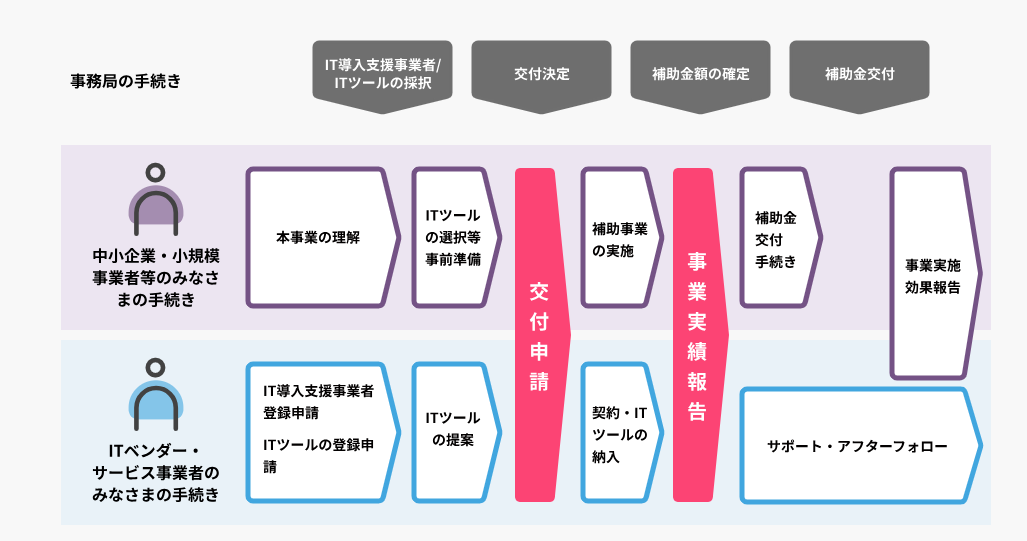

10月22日付の主要新聞にIT導入補助金の不正利用に係る記事が掲載されていました。この補助金は、事業者が直接申請書を作成するというものではなく、IT専門業者が仲立ちとなって申請し、システム導入を行うという建付けになっています。簡単なスキーム図を事務局ホームページより転載すると下記のイメージとなります。ものづくり補助金などと比較していただければ分かり易いのですが、DX化が進展しない日本の中小企業を支援する仕組みとして政府が考えたスキームです。

実務を担う事務局は、昨年夏、「一般社団法人サービスデザイン推進協議会」から「凸版印刷株式会社」へ変更となっています。「一般社団法人サービスデザイン推進協議会」は、4年前に持続化給付金の事務局となった時、国会で「実態がないのでは?」「電通に丸投げしている?」など批判を受けていたことも影響しているのでしょうか?年度の途中で補助金事務局が変更になるとは異例のことだったと思います。

その補助金で不正利用があったということで政府が公表し記事となったようです。

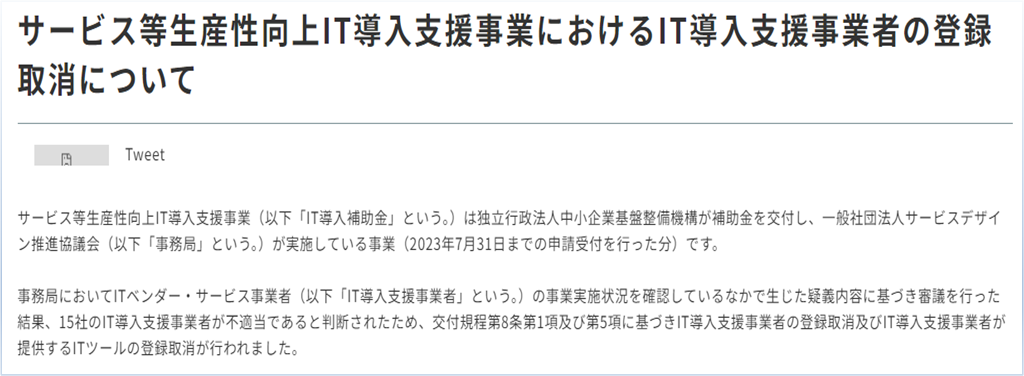

中小企業基盤整備機構のサイトには、下記の案内がアップされています。

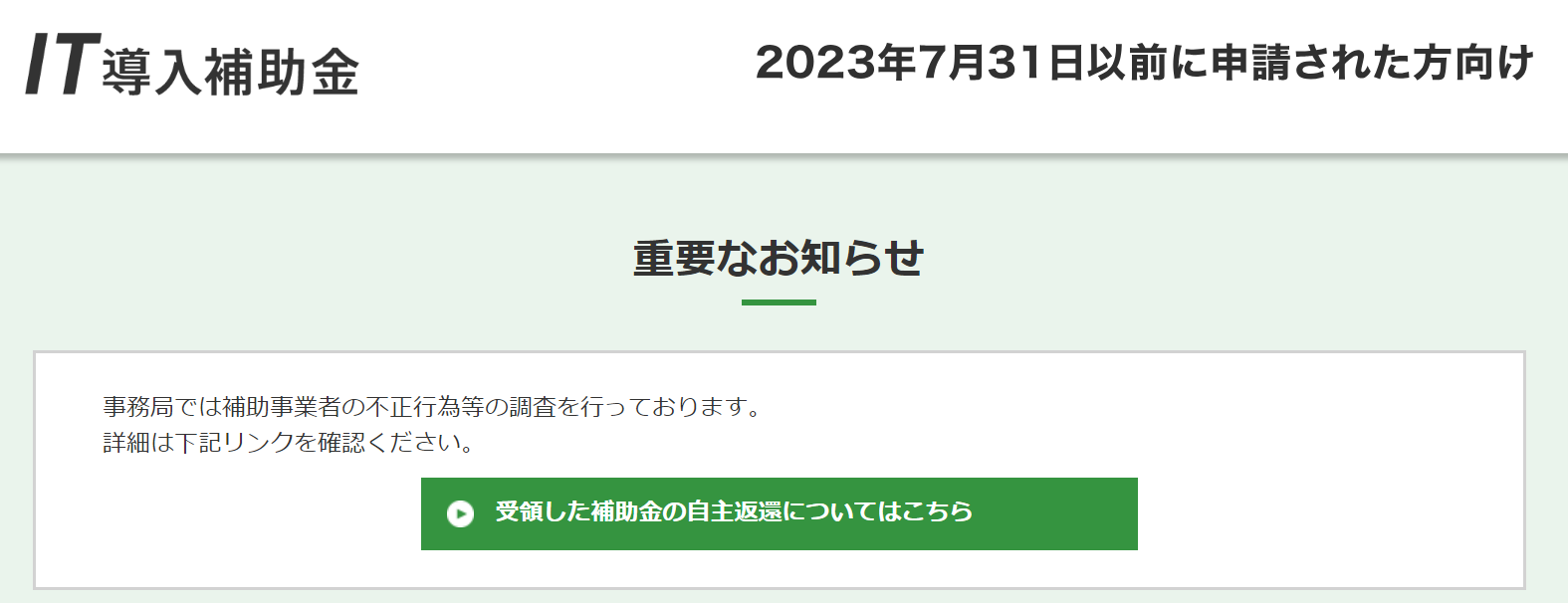

申請事務局のサイトにも以下の案内がなされています。つまり、「一般社団法人サービスデザイン推進協議会」の扱った事案についての不正が公になったということでしょう。

版権の問題もあり、新聞紙面の直接引用は難しいので要約処理を行ったものを紹介します。

**************************************************

この補助金は、中小企業が取引管理やサイバーセキュリティなどのITツールを導入する際の経費の一部を支援するものです。しかし、2024年10月21日に会計検査院が発表した調査結果によると、ITベンダーが中小企業と共謀して虚偽申請を行い、補助金を過大に請求し、その一部をキックバックとして還流させる不正が明らかになりました。

調査によると、30社が関与した41件の事業で、1億円以上の不正受給が確認されました。ITベンダーが「自己負担なしで導入できる」といった勧誘を行い、中小企業は実質的な負担なくITツールを導入し、さらには利益を得るケースもありました。また、補助金交付後にツールをすぐに解約する例も多く見られました。

会計検査院はこの不正に対し、ITベンダーの登録取り消しや、事務局のチェック体制の強化を求めています。また、他の補助金制度においても同様の不正が確認されており、再発防止に向けた厳格な対応が必要とされています。

**************************************************

詳しくは、直接紙面を参照してください。

「お金」が絡むと人間の行動はややこしくなるものです。事業再構築補助金でも見られた現象ですが、これらの事業を推進する私どもコンサルタントも場合により不正への誘いに駆られることも経験済みです。表面化していない事案についても見聞することが多いものです。 今後とも、心して業務に取り組んで参ります。宜しくお願いします。