かつて人類の命を脅かす病気は感染症だったが、抗生物質の開発で治療可能となった。近年は非感染性疾患(NCD、生活習慣病)が重要だ。生活習慣病という病名は私の 師匠である日野原重明先生が1970年代に提唱し、1990年代に国が認めたもの。今回は、世界の傾向について触れたい。 師匠である日野原重明先生が1970年代に提唱し、1990年代に国が認めたもの。今回は、世界の傾向について触れたい。

<西太平洋 地域重要 注目度>

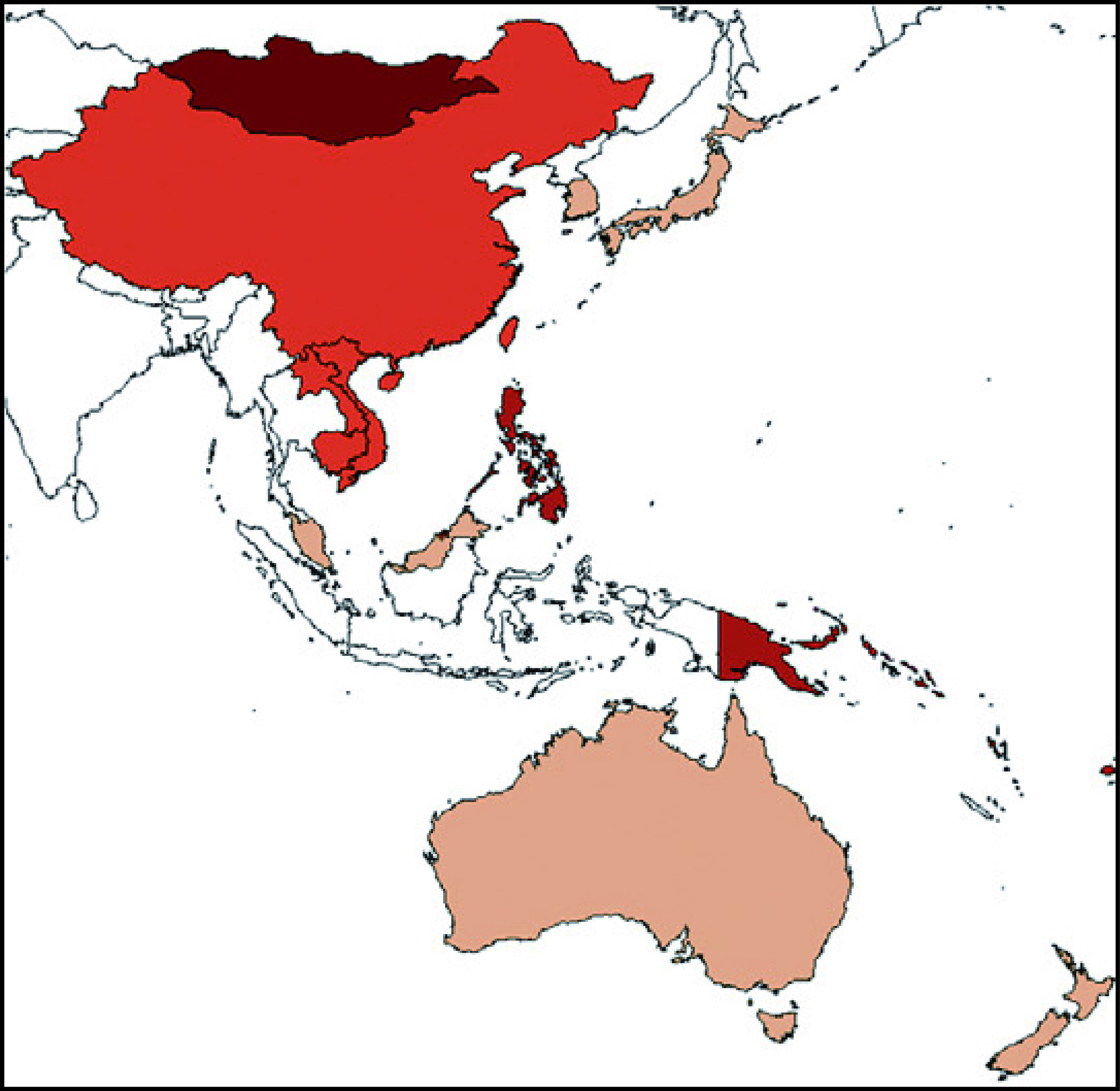

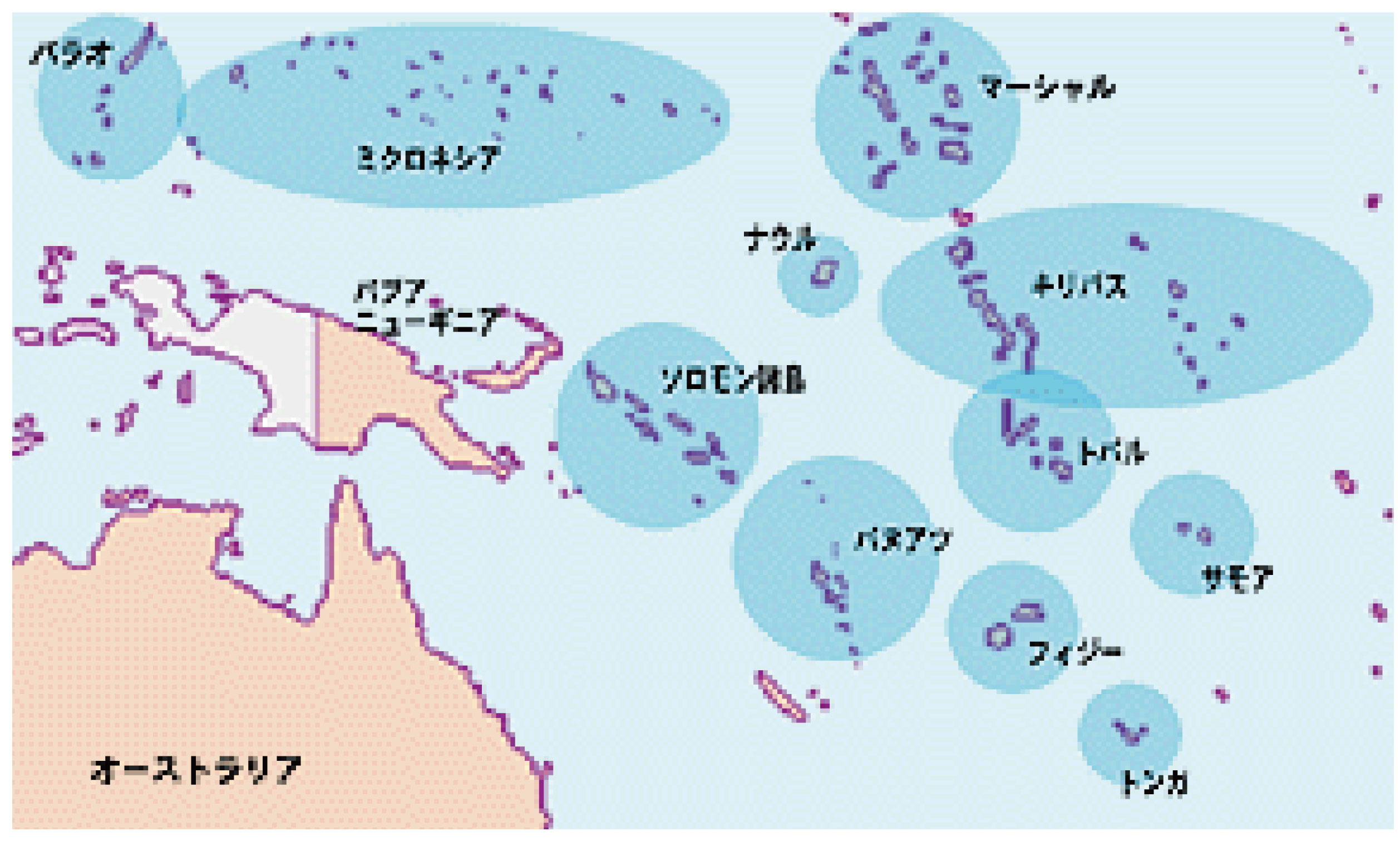

世界の健康問題について北米や欧州、アジアの調査は多い。一方、西太平洋地域における報告は少ない。今回貴重なレポートを発見した。 図1は各国で生活習慣病による死亡率を比較したもので、色が濃いほど高値を示す。本地域は島嶼部(とうしょぶ)で様々な国々がある(図2)。現在、国際的に様々なアプローチが継続中。今後、適切な国際協力で、政治・経済・医療・教育の発展が期待される。 図1は各国で生活習慣病による死亡率を比較したもので、色が濃いほど高値を示す。本地域は島嶼部(とうしょぶ)で様々な国々がある(図2)。現在、国際的に様々なアプローチが継続中。今後、適切な国際協力で、政治・経済・医療・教育の発展が期待される。

<国により 若年高年 大きな差>

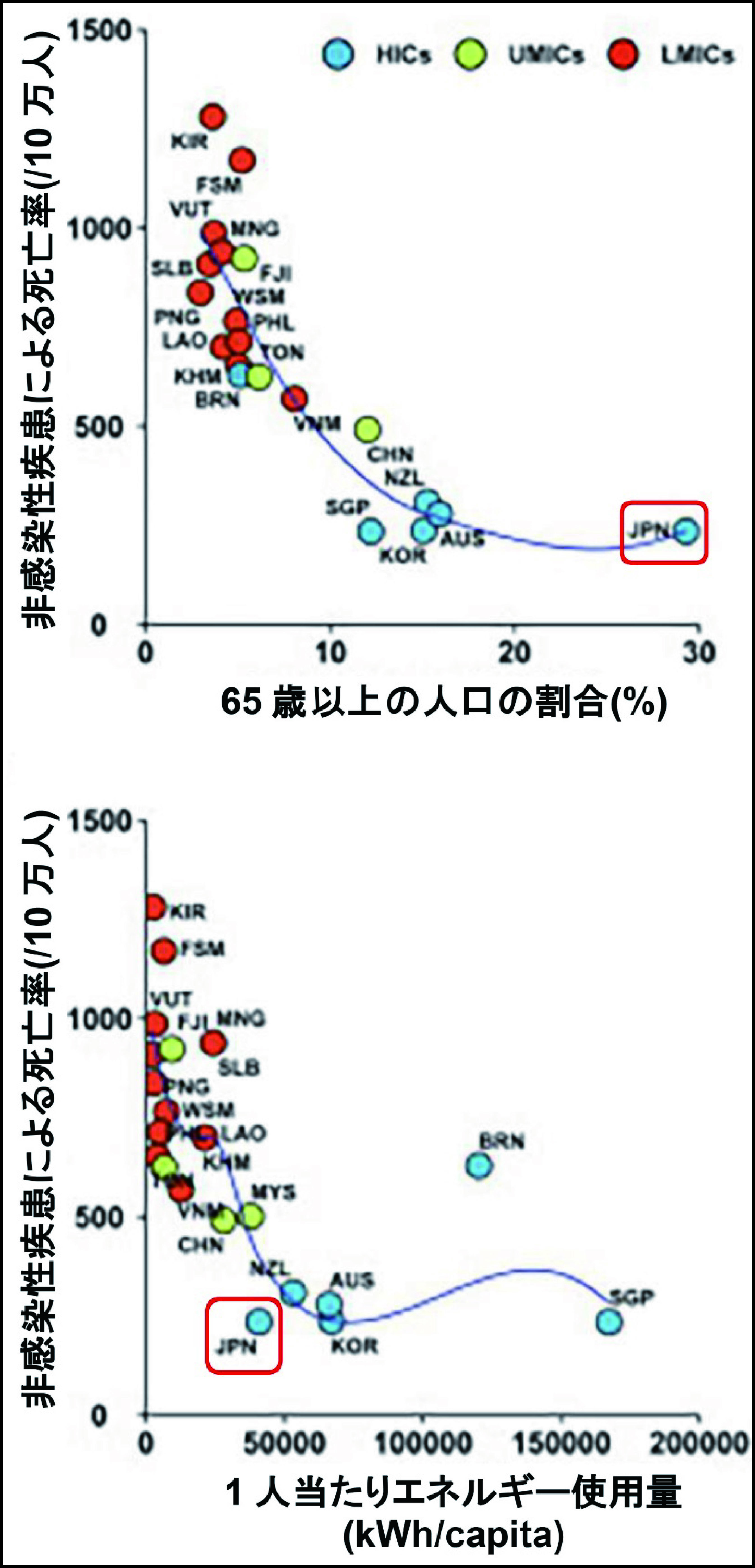

医療現場はどうだろうか? 比較しやすい因子として、年齢で標準化された死亡率を挙げたい。各国における生活習慣病の死亡率と人口構成との関係性を示した(図3)。65歳以上の人口の割合は、日本(JPN、赤枠)だけが約30%と高く(横軸)、死亡率は低い(縦軸)。一方、島嶼部では高齢者がわずか4~9%で、習慣病の死亡率は日本の2~5倍と高い。生活習慣や肥満、医療状況が影響しており、社会状況を想像するのは容易ではない。なお中国(CHN)や韓国(KOR)、オーストラリア(AUS)の高齢者は12~17%であり、中間のグループに属する。

<エネルギー 消費少ない 理想国>

次に、各国でエネルギー消費との関係性はどうだろうか? 1人当たりのエネルギー使用量と死亡率との関係性を示した(図4)。横軸をみると、エネルギー使用量が非常に多いのはシンガポール(SGP)で日本の4倍に相当する。日本のエネルギー使用量は少なく、無駄を最小限としているようだ。また、縦軸の死亡率でも日本は最小で、高い医療レベルと低い医療費という優れた状態が反映されている様子。今回示したグラフの線(ライン)に沿って、諸国は将来発展していくと予想される。国際社会における各国の相互協力および展開に、期待したいと思う。

(板東浩、医学博士、糖尿病専門医)

印刷用PDF

|

|