現在、糖尿病や肥満など、生活習慣病が主要な健康問題である。その治療原則は、適切な食事と運動となる。しかし、実際にはどうすればいいのだろうか? 今回は、興味深い最新論文から紹介させて頂きたい (Diab Metab Syndr. 2024.11.25)。

<朝食は 時刻遅らせ 有効に>

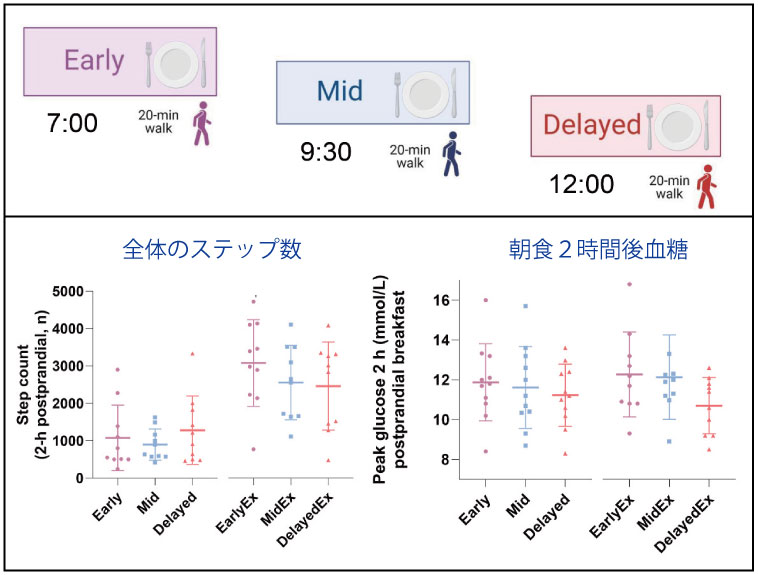

朝食の時間を7:00、9:30、12:00の3種(早、中、遅)に設定し、朝食後に散歩する/しないの2種を組み合わせ、6種のライフスタイルで比較(図1)。歩行計で確認すると、明らかな差異がみられた(図2)。被験者は軽い糖尿病患者で、血糖変動が捉えやすい。その結果、7:00と比べ9:30と12:00の場合、食後2時間の血糖が低下(図3)。また、散歩の有効性は7:00と12:00に見られた。以上から、遅い朝食が効果的で、朝食後の運動の有効性が示唆された。

<空腹の時間を できるだけ長く>

これらの研究から、午前中には朝食をとらず、昼に食事(ランチまたはブランチ)を摂るのが良さそうだとわかる。最近注目の「断続的断食」(intermittent fasting)の内容に近い。つまり、空腹の時間を長くするほうがよい。

夜21時から翌日昼12時まで食べないと、15時間空腹に。食べるのを10~18時(12~20時)だけ8時間に限定するのも良い。夜間の16時間は食物を摂らないが、水やお茶、コーヒーなどは飲んでも大丈夫で、「16/8 intermittent fasting」と呼ぶ(図4)。なおfastとは絶食や空腹、断食のこと。朝食(breakfast)は夜間の断食(fast)をやめる(break)という意味だ。

<飢餓状態 細胞目覚め リサイクル>

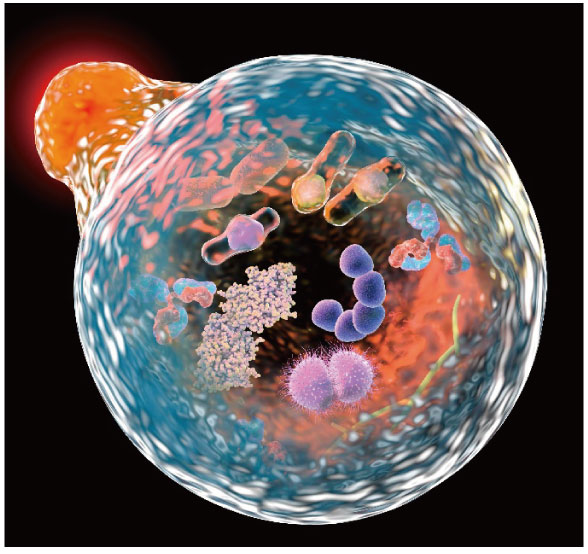

本法を続けると1-2か月で体重が減り、頭もすっきりして集中力が増す。血糖や血圧、脂質の値も改善する。その理由は、古い細胞が新しい細胞に生まれ変わり、老化に伴う慢性疾患リスクが減り、アンチエイジングにつながるから。このメカニズムは、体が飢餓状態になると、細胞にある古く壊れた蛋白質を分解し新しい蛋白質を作り出してくれることによる。

これはオートファジー(Autophagy、自食作用)と呼ばれ、細胞内部で細胞小器官などが分解されてリサイクルされる(図5)。本研究で大隅良典(おおすみ・よしのり)氏がノーベル生理学・医学賞(2016)を受賞した。現在、神経疾患や癌、加齢に伴う疾病の研究が展開しつつあり、将来に期待したい。

(板東浩、医学博士、糖尿病専門医)

印刷用PDF

|

|