現在世界各地で災害医療対策が重要視されている。能登における地震や大雨、大規模な線状降水帯による被害等が多数発生、災害に対する迅速で公的な援助が 必要だ。私の経験を紹介し、参考となれば有難い。 必要だ。私の経験を紹介し、参考となれば有難い。

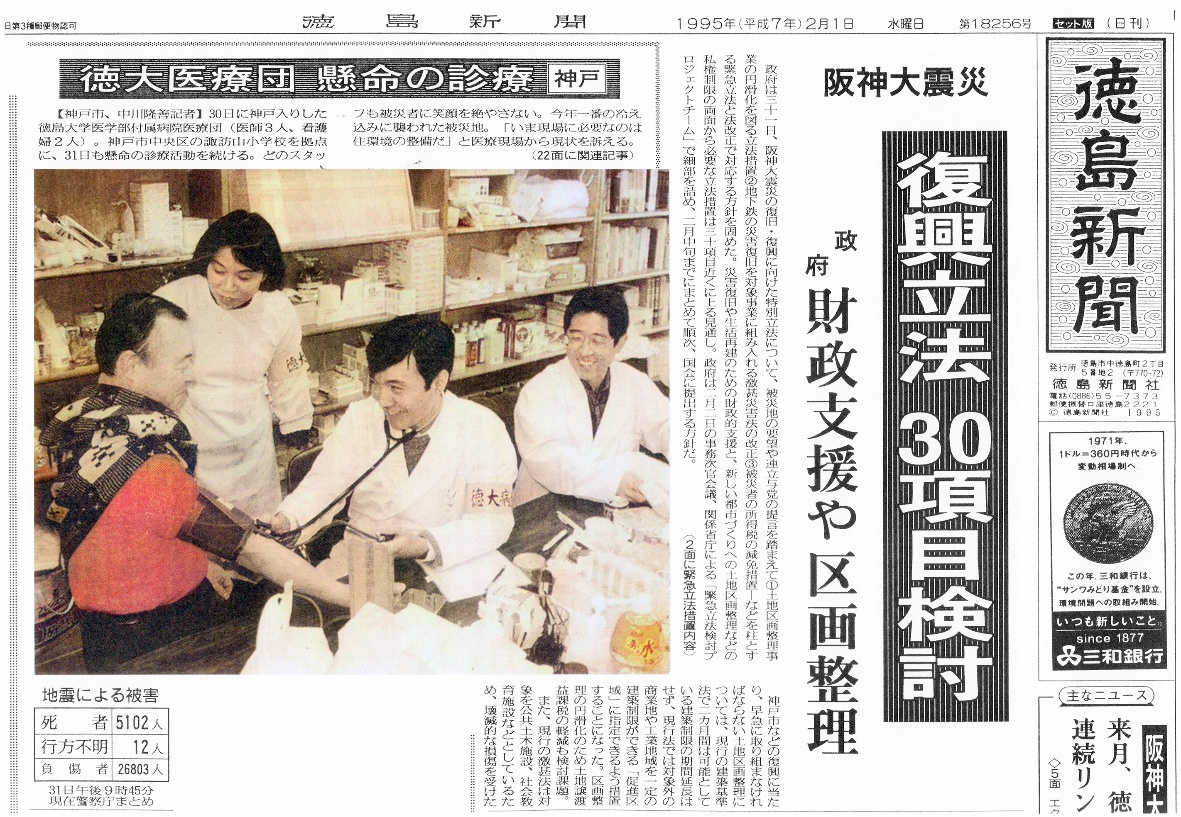

<転換点 阪神・淡路 大震災>

阪神・淡路大震災(1995)は衝撃的だった。当時私は徳島大学から第一陣救援隊として派遣。避難所の体育館は夜間氷点下に。全国からストーブが多数到着したが配布されず。理由はもし火事となれば誰が責任をとるか。同チームの教授と共に区役所や対策本部、教育委員会、避難者・ボランティアの代表を訪問した。

極寒の中で人々の命のため医学的にストーブは必須だと説得。医療従事者らの一言で、ただちに数百か所にストーブが届き、毛布を依頼すると3時間以内に1000余枚が到着した。国際色豊かな地域の神戸市立諏訪山小学校の保健室で診療した。東アジアから来日した両親が病状を伝えられず、小学生の息子が通訳してくれた。社会システムの 長所と弱点が浮き彫りにされ、詳細な検討が集約され、現在の対応マニュアル化へと繋がった。 長所と弱点が浮き彫りにされ、詳細な検討が集約され、現在の対応マニュアル化へと繋がった。

<災害時 情報発信 最重要>

2011年3月11日、三陸沖で日本観測史上最大規模の地震が発生。大津波が東日本の沿岸部を襲い、原発事故に加え東北3県は大きな被害を受けた。当時私は日本プライマリケア(PC)連合学会広報委員長の立場から、直ちに上層部に連絡し対策本部を立ち上げ行動を開始。各学会で知己の先生方数百人にメールを送り、必要な治療薬等の送付を依頼した。僅か数日後全国からの医薬品で事務局は天井まで一杯に。満載にした車で、1週間以内に東北3県への救援を開始し、長期間続けられた。

私の役割はチーム(Primary Care for All Team, PCAT)の活動要約である。毎日8時間以上作業し、逐次状況を40日間発信し続け、レポート80頁にまとめた。報告書を提出すると日本赤十字や日本財団から評価され、同学会に多額の補助が行われ、お役にたち嬉しく感じたことを思い出す。

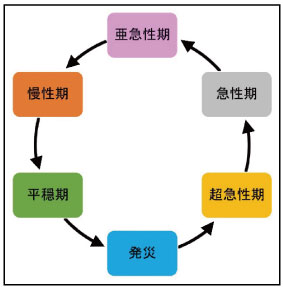

<心身のストレス 時期でどう変わる>

大災害ではあらゆるストレスが災害者に降りかかる。時期をおおむね直後、半年以内、半年以降と分けて議論するとわかりやすい(一次~三次)。一次ストレスには、近親者や友人、知人の死、被災者自身の怪我や疾病、家屋の崩壊や焼失、流失、家財道具や、アルバムなど重要な物の喪失、避難所における不自由な生活、入浴、寒暖の対応、プライバシーの保持などがある。

二次は発災1~6カ月後ぐらいで、職場の崩壊や解雇、失業、収入減少、支出増大、遠距離通勤の疲労、仮設住宅での不自由な生活、気兼ね、孤立、将来への失望などが挙げられる。三次には、新しい環境における不適応、転校、転職、転居、街の復興と被災者とのギャップ感などが問題となる。本稿が参考になれば幸いである。

(板東浩、医学博士、糖尿病専門医)

印刷用PDF

|

|