新年、おめでとうございます。令和6(2024)年の干支は辰(たつ)。干支12個の中で、他の11種は実際の動物だが、龍だけは実在していない。なぜだろうか。今回 は架空の龍(ドラゴン)について若干触れてみよう。 は架空の龍(ドラゴン)について若干触れてみよう。

<各国で ワニやトカゲが この位置に>

「龍」の存在は諸外国でどのような状況か? 十二支的な思想で、12個の動物を当てはめる国が多い。ただ、龍の代わりに鰐(ワニ)という説も。アラビアではワニとなり、イランではクジラに置き換わっているようだ。ヨーロッパの歴史や文化で、ドラゴンとはトカゲやオオ トカゲ、ヘビ、大蛇を意味する。古代ギリシャ神話には「水蛇」というヒュドラ(hydra、英語でハイドラ、水の意味)が知られ、羽の生えたオオトカゲのような姿が特徴である。 トカゲ、ヘビ、大蛇を意味する。古代ギリシャ神話には「水蛇」というヒュドラ(hydra、英語でハイドラ、水の意味)が知られ、羽の生えたオオトカゲのような姿が特徴である。

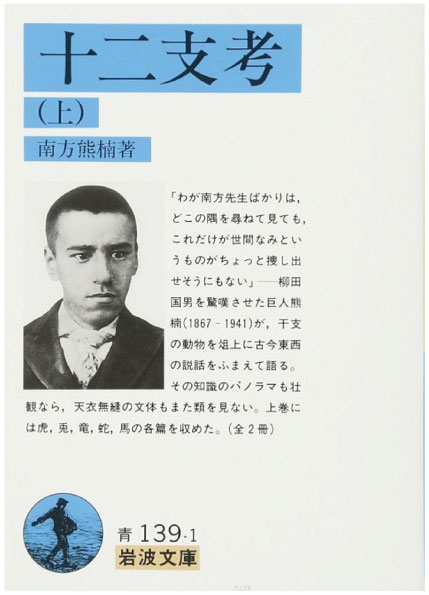

<十二支考 国際比較 熊楠氏>

十二獣を国際的に考察したのが南方熊楠(みなかた くまぐす、1867–1941)だった。天才的な生物・博物・民俗学者で「知の巨人」、柳田國男から「日本人の可能性の極限」とも称された。東京大学予備から留学し、大英博物館で職を得て、生涯で『ネイチャー』誌に論文51本を掲載し、現在まで単著の歴代最高記録に。1929年に生物学を昭和天皇に進講したほどである。

龍が伝承される国々では恐竜の化石が発見されてきた。北米大陸では先住民が描いた龍の巨大な壁画も。古く中国では「龍骨」として恐竜の化石が装飾に使われ、価値が認識されていたのである。

我が国では長年龍骨の議論がされてきた。龍骨はかつて支那(中国)から醫藥(医薬)として伝わり注目されることに。国立国会図書館には後閑文之助(ごかん

ぶんのすけ)による『江戸時代に於ける龍骨論争の史的研究』(昭和12年)の記録がみられる。「聖武天皇御崩御供養のため、勝寳8(756)年、東大寺大佛前へ孝謙天皇が陛下御生前の御用品を献上。奈良時代の龍骨化石が正倉院にもある」と。

江戸初期、日本の本草學(薬物学、博物学)が勃興し隆盛した。江戸中期、龍骨に関する議論は重要な問題に。宝暦10(1760)年、源通魏が「龍骨辮」一冊を上梓して龍の特徴を論じた。源とは平賀源内を指すとされ、「辮」とは弁、編む、編髪を意味する。「龍骨は医療的効果があり蛇頭から作ったもの」と紅毛(オランダ)人から伝わっていたが、その詳細は不明であった。

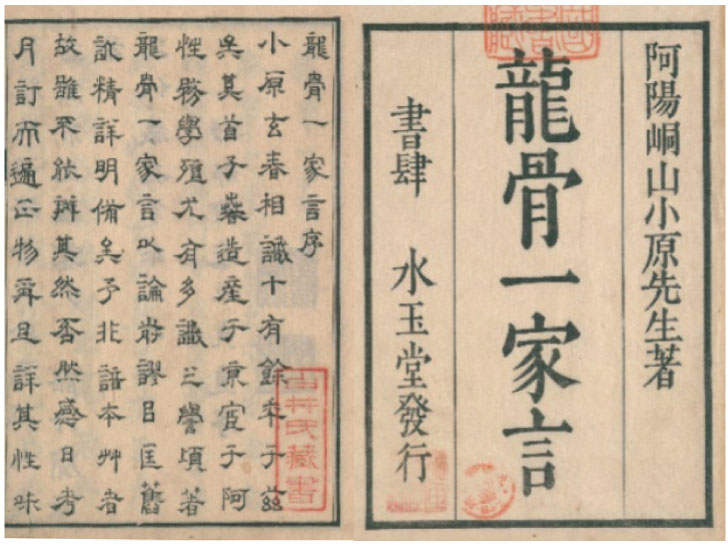

<阿波藩医 小原校長 本草学>

徳島大学医学部・薬学部の淵源は阿波藩の医師学問所である。講主(校長)の小原春造教授は京都に生まれ諸国で学び、優れた英才と知られ、「薬龍本草」や「阿波淡路両国産物誌」などの著作を残した。丈化8(1811)年、「龍骨一家言」において龍骨は「象」の化石と結論。長年の論争にピリオドを打ち、高く評価された。

古来より、「雲が群がって昇るにつれて、蛇が龍となり天に昇る」という。英才がその時流に乗じて、歴史的な活躍を行った。このように、「龍」とは私たちの心の中に飛翔する憧れの対象のようだ。

(板東浩、医学博士、ピアニスト、https://www.pianomed.org/ )

印刷用PDF

|

|