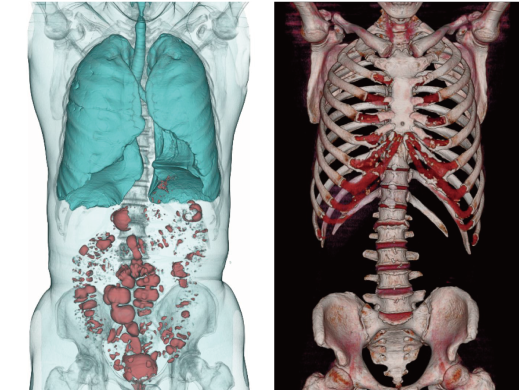

いま、人工知能(AI)がいろいろな分野で活躍している。その実力は将棋や囲碁などで十分に発揮されてきた。AIが棋譜を徹底分析し、ディープラーニングでさらに強くなり、人間が勝つのは難しそうだ。実は、AIの進化が医学や医療を大 きく発展させてきている。画像では、X線やCT、MRI、病理検査などに応用。図は著者のCTデータから骨や軟骨、呼吸器、消化器系を再構成したものだ。本稿では、人間の心がコンピュータと相互にコミュニケーションして治療に使える段階まで進化している現状を紹介したい。 きく発展させてきている。画像では、X線やCT、MRI、病理検査などに応用。図は著者のCTデータから骨や軟骨、呼吸器、消化器系を再構成したものだ。本稿では、人間の心がコンピュータと相互にコミュニケーションして治療に使える段階まで進化している現状を紹介したい。

◆進歩には インターフェースが 活躍し

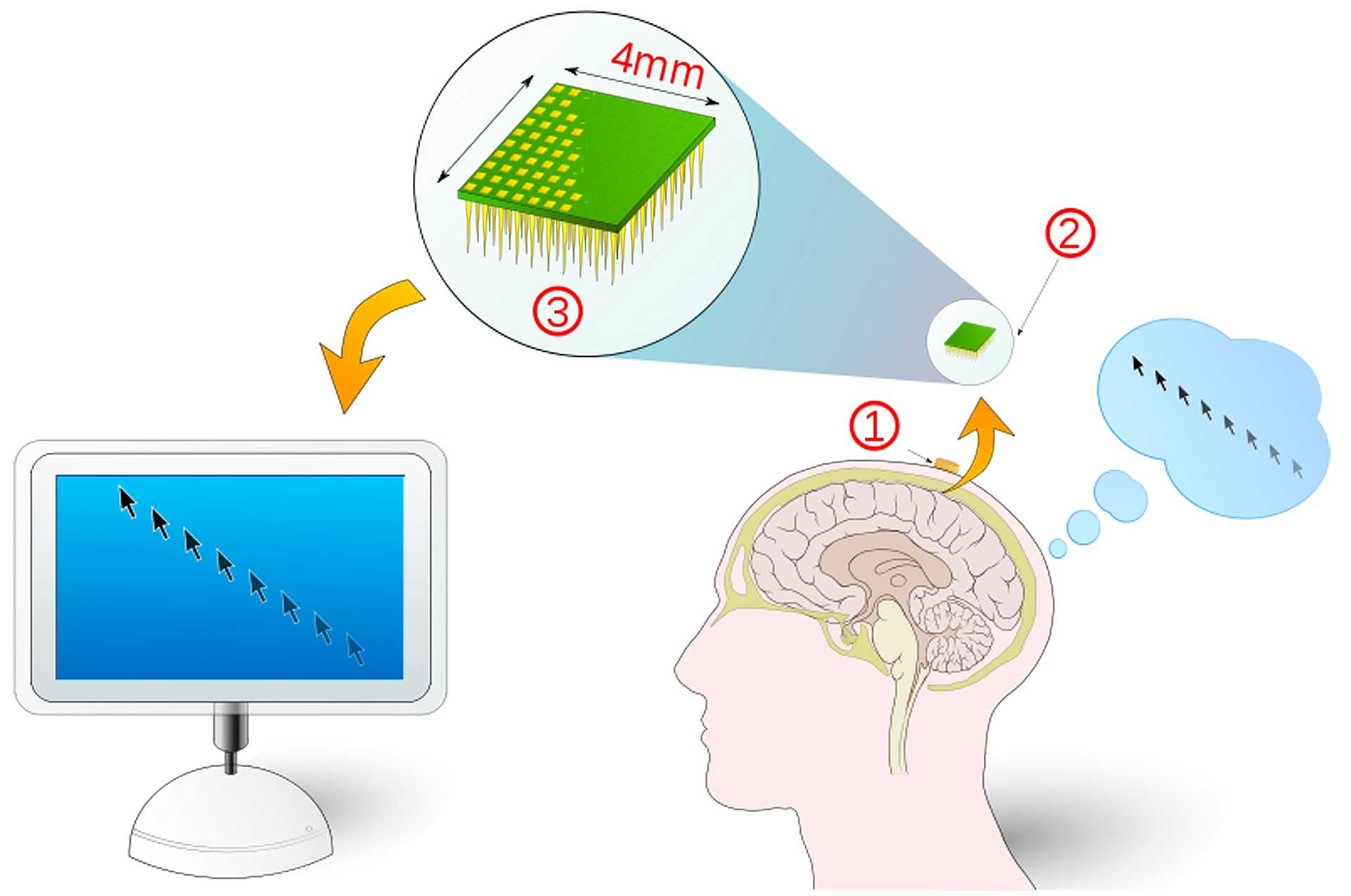

近年「インターフェース」という用語がITやコンピュータ業界で使われており、「異なる2つの機器の接続」を意味する。本来interfaceとは接点や境界面のことで、ビジネス界では異なる2つのものを仲介する際に使う。世界で注目されているのが、人の脳と機械(コンピュータ)とをつなぐシステムで、Brain-Machine Interface (BMI) またはBrain-Computer Interface (BCI) と呼ばれる。たとえば、頭皮に電極を置いて被験者に種々 の現象を見たり考えたりしてもらう。その際に得られる膨大な電気信号を検討すると、考えたことが画面に表現されていくのだ。 の現象を見たり考えたりしてもらう。その際に得られる膨大な電気信号を検討すると、考えたことが画面に表現されていくのだ。

◆実際に 大きな恩恵 ある時代

医療現場では、運動麻痺があったり、発語が困難であったりする患者がおられる。そのような場合、心で念じるだけで車椅子やロボットアームを動かしたり、コンピュータを操作してキーボードを打ち意思を伝えたりできる。つまり、「心の中で思うだけで、機械を操ること」がある程度可能な時代になった。

具体例を示す。四肢麻痺患者に、運動を司る脳の担当領域に約100本の微小電極が埋め込む。そして、「手を動かすことを想像」してもらい「運動想起の際に認められる神経活動を記録。データを解析すると、患者は意図通りにテレビのチャンネルやパソコンの電子メール操作が可能になったという。

◆実験で ヒューマノイドの プロセスも

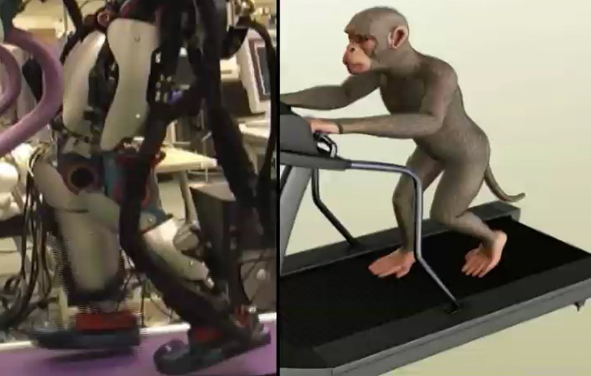

この基礎実験レベルで、世界的に有名な成果を紹介し よう。「世界初、サルの大脳皮質の活動により制御されるヒューマノイドロボ ットの二足歩行」という論文である。概要は、米国デューク大学でウォーキングマシンを使いサルを歩かせて、その脳活動の情報をイ

ンターネットで日本に伝送した。一方、ロボットからは視覚情報を サルに戻し、リアルタイムでヒューマノイドロボットがサルの歩行を再現できた。 よう。「世界初、サルの大脳皮質の活動により制御されるヒューマノイドロボ ットの二足歩行」という論文である。概要は、米国デューク大学でウォーキングマシンを使いサルを歩かせて、その脳活動の情報をイ

ンターネットで日本に伝送した。一方、ロボットからは視覚情報を サルに戻し、リアルタイムでヒューマノイドロボットがサルの歩行を再現できた。

以上のように、現在、この領域は長足の進歩がみられる。近い未来には、臨床医学の領域でBCIの適応が広がり、多くの人々のQOL(Quality

of Life、生活・人生・生命の質)の向上に寄与するだろう。

(板東浩、医学博士、ピアニスト、https://www.pianomed.org/ )

印刷用PDF

|

|