日本の平均寿命は世界のトップクラスだが、健康寿命は8-12年ほど短い。ここに高齢者が要介護状態に陥る問題がある。たとえば、筋力・活動性・認知機能・精神活動の低下などの健康障害がみられる。この脆弱な状態について、日本老年医学会は「フレイ ル」として提唱してきた。今回は、人々に知られつつあるフレイル(虚弱)やロコモティブシンドローム、サルコペニアなどについて触れてみたい。 ル」として提唱してきた。今回は、人々に知られつつあるフレイル(虚弱)やロコモティブシンドローム、サルコペニアなどについて触れてみたい。

◆フレイルで 要介護へと 悪循環

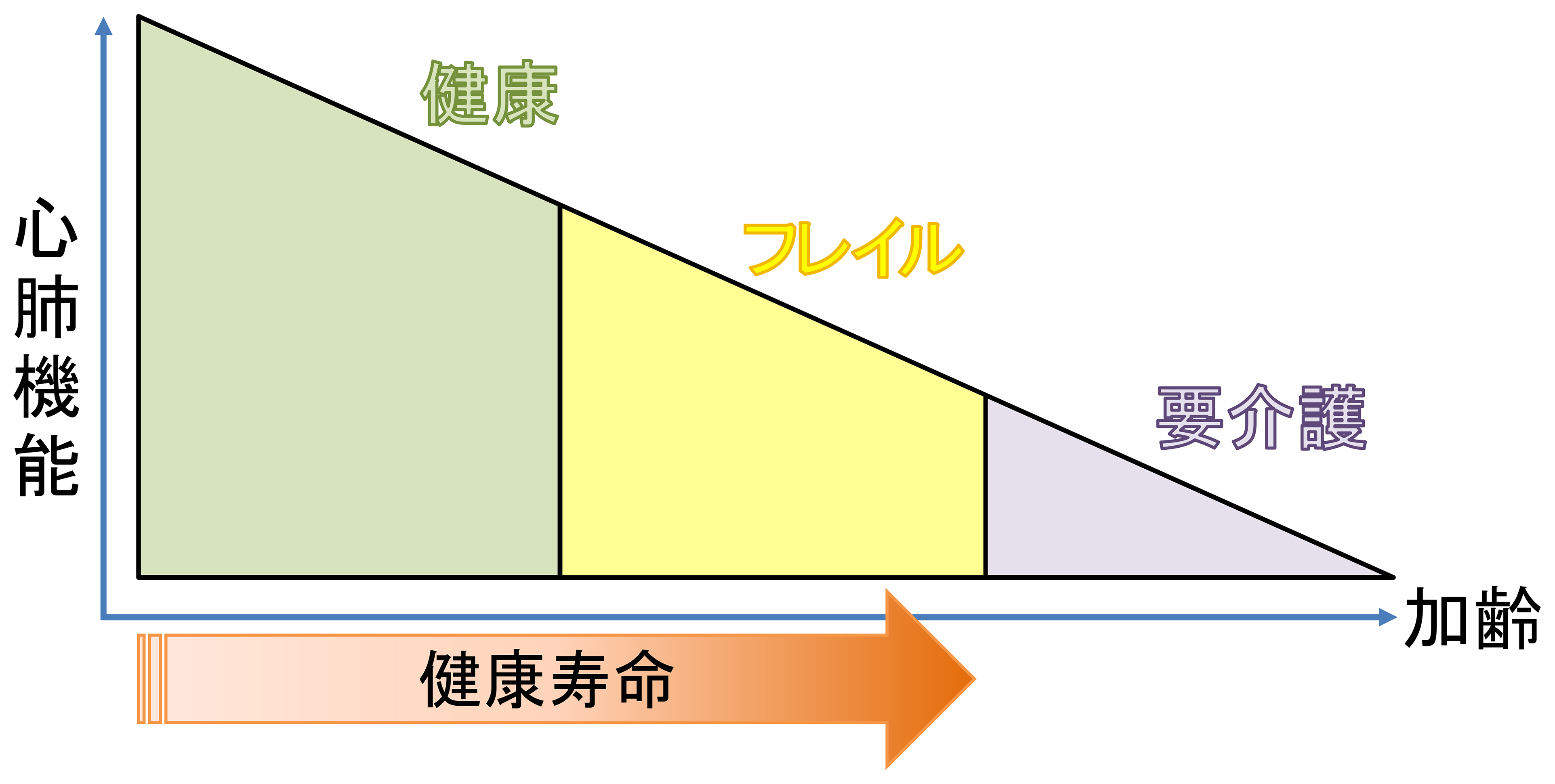

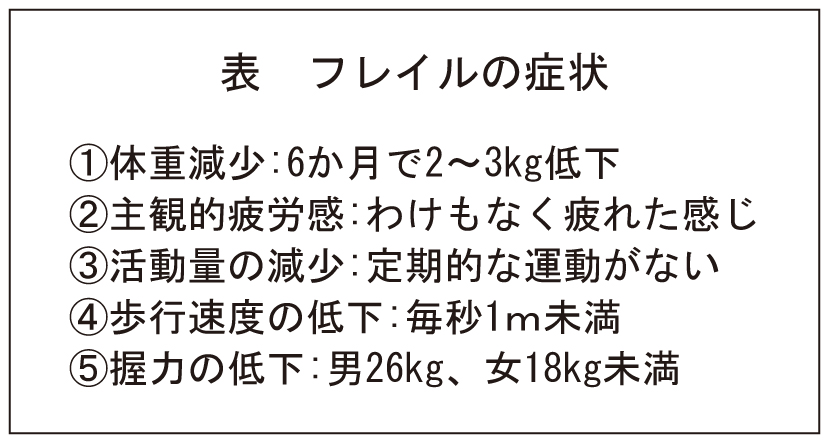

平易にいえば、健康→フレイル(虚弱)→要介護と、老いていく段階が認められる(図1)。フレイルの段階では、しかるべき介入によって再び健常な状態に戻る可逆性が存在する。フレイルかどうかを判断する際に、参考となる基準を表 に示した。早期に対応して、フレイルから要介護状態に陥るのを防止していきたいものである。 に示した。早期に対応して、フレイルから要介護状態に陥るのを防止していきたいものである。

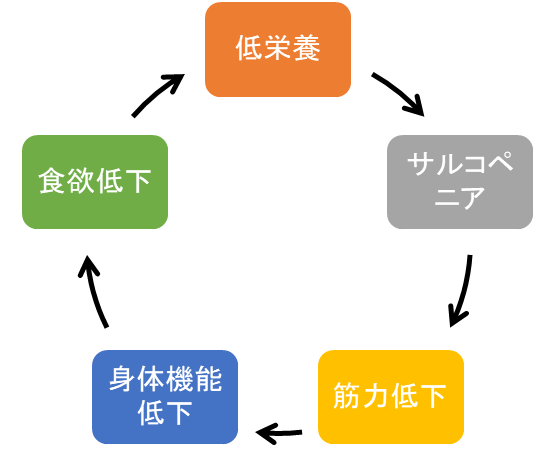

高齢者のフレイルが悪循環に陥ると、あらゆる面で機能が落ちていくことに(図2)。フレイルに関連してサルコペニア(sarcopenia)が大切だ。本来、筋肉(Sarx、ギリシャ語)+欠乏(penia)を合わせた造語で、筋肉量減少を主体として筋力,身体機能の低下を意味する。

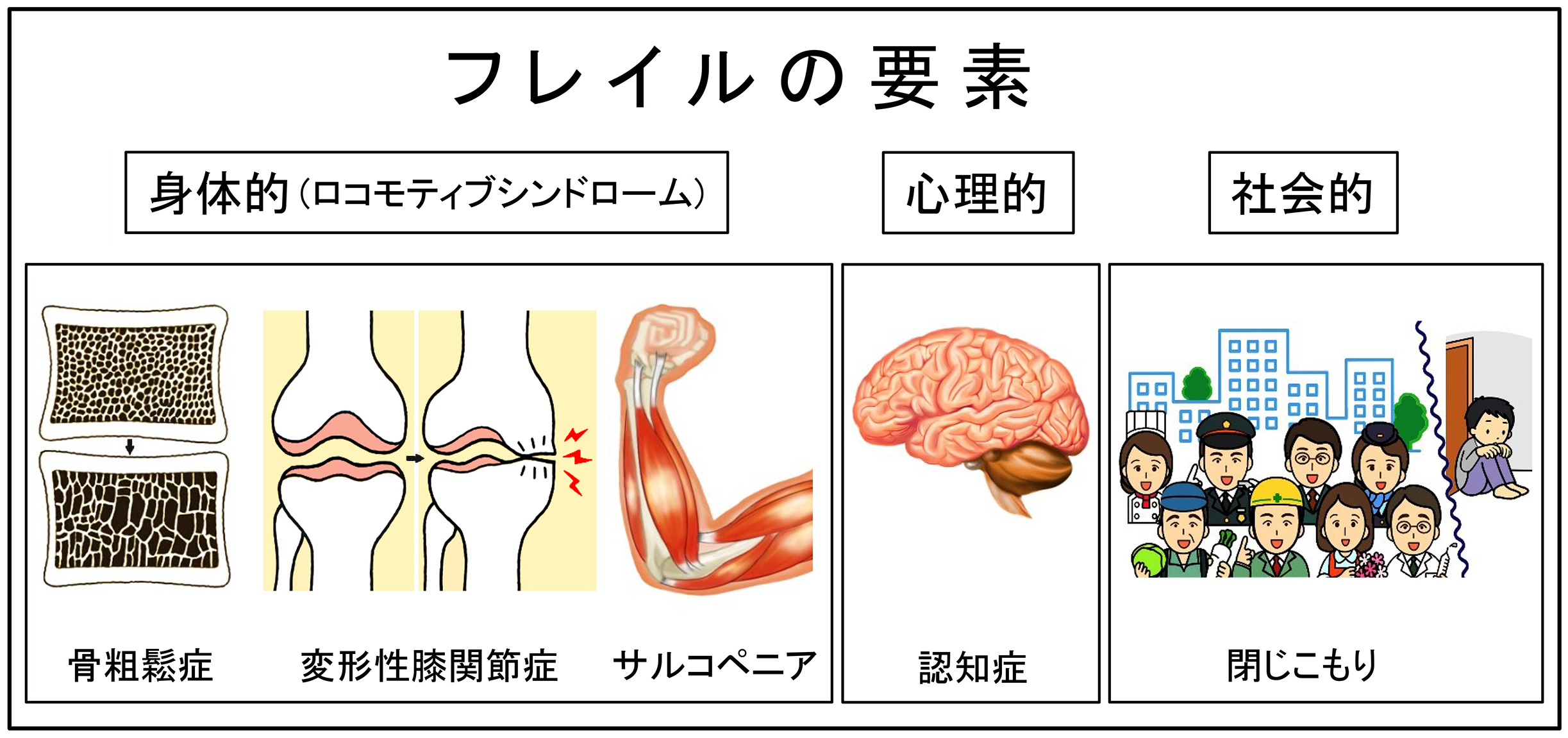

一方、フレイルの意味合いはとても幅広い。その中には、移動能力や 筋力、バランス、運動処理能力、認知機能、栄養状態、持久力、日常生活の活動性、疲労感など広範な要素が含まれている。 筋力、バランス、運動処理能力、認知機能、栄養状態、持久力、日常生活の活動性、疲労感など広範な要素が含まれている。

◆心身と 社会の中で 生きていく

広い守備範囲を有するフレイルの概念とは、①生物的(bio-) ②心理的(psycho-) ③社会的(social)という視点である。医療福祉の領域で、患者の視点に立つと、常にこの3つの切り口が大切なポイントとなってくる。筆者が専門としてきたプライマリ・ケア医学、心療内科学、統合医療、全人的医療でも、この視点が重要視されてきた。

このように多軸で統合的に評価し対応していくフレイル、ロコモ、サルコペニアの関係性を図3に示した。この3つの用語は意味合いが類似するため、しばしば混同されることに。これらの理解が広まり、皆さまのアンチエイジングのお役にたてば幸いである。

(板東浩、医学博士、ピアニスト、https://www.pianomed.org/)

印刷用PDF

|

|