理想的な経済とは? 経営道や商人道を説いた松下幸之助氏が示した考えは「共存共栄」である。氏は若かりし頃、大阪船場で丁稚奉公の体験を得て、人として基盤を築いた。その源流には近江商人の商人道があり、売り手よし、買い手よし、世間によし、「三方よし!」。ところが、現代では状況が異なる。三方が幸福になるのではなく、自分だけが私利私欲を貪るような金儲けが横行していないだろうか。

ここで、孔子の言葉をまとめた「論語」から、一節を紹介したい。「 子曰く、利によりて行えば、怨み多し」。利益ばかりを考えて行動していると、人から怨みを受けることが多いものだ。一時利潤を得たとしても、いちど信用信頼を失えば、その将来は一体どうなるだろうか。 子曰く、利によりて行えば、怨み多し」。利益ばかりを考えて行動していると、人から怨みを受けることが多いものだ。一時利潤を得たとしても、いちど信用信頼を失えば、その将来は一体どうなるだろうか。

◆報酬は 出来栄えにより 支払われ

近年は、仕事にとりかかる前から、報酬の交渉が行われる。「これ、お願いできる?」「それ、いくらくれるの?」アナログからデジタルの社会に様変わりしたため、基本的に重要な概念が消えつつある。そもそも、与えられた仕事を丹精込めて完璧にやり遂げることが前提だ。その出来栄えが評価された後、仕事に見合った報酬が支払われることに。

論語には「子曰く、君に事(つか)えでは、其(そ)の事(こと)を敬(けい)して其の食(しょく)を後(のち)にす」。主君に仕えるとき、まずその仕事を慎重に行い、俸禄のことは後回しにと。現代ではまず契約で報酬が決まり、後は適当に仕事をこなせばよいことになってし まう。 まう。

◆真心を 尽くす基盤は 孔子から

日本最古の歴史書「古事記」(712)では、応神天皇の時代、百済から「論語」が我が国にもたらされ、これが日本人にとって最初の書物となった。6-7世紀ごろ、聖徳太子が十七条憲法を制定したが、その中に興味深い記述が。その第一条は「一に曰く、和をもって尊しとなし、さかうることなきを宗とせよ。」参考として「論語」(学而)には「有子曰く、礼の用は和を尊しとなす」とある。

その後、論語は日本の歴史で不可欠となり、律令時代から上級官吏にとって「論語」は必読の書となった。江戸時代、武家の子弟が学ぶ藩校でも、寺子屋でも論語が教えられ、庶民にも浸透していった。明治以降、旧制高校でも、西洋文化が広まる中でも、儒教的道徳や倫理が日本人の礎を築いたのである。

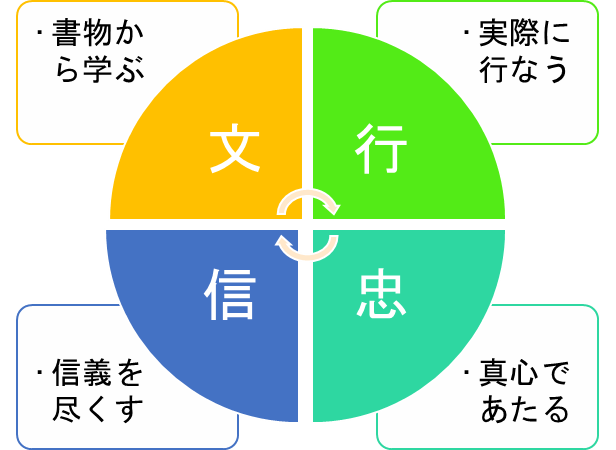

最後に、孔子の言葉を紹介しよう。「子、四つを以て教う。文、行、忠、信。」先生は4つの事柄を 教えられた。1)文章を読み知識から得る。2)学問から得た知識を実践する。3)忠実に真心を尽くす。4)常に約束を守って信用、信頼を得る。ここで「忠」について、武士道では君主の命に疑問をもたず従い、忠義・忠孝という意味合いがある。一方、孔子が伝える忠とは、君主の強制なく、君主を自ら思い、真心を尽くす精神のこと。偏りがない心で、忠義、忠実を示す気持ちを表す。このように紹介させて頂いたが、あなたはどう思われるだろうか。 教えられた。1)文章を読み知識から得る。2)学問から得た知識を実践する。3)忠実に真心を尽くす。4)常に約束を守って信用、信頼を得る。ここで「忠」について、武士道では君主の命に疑問をもたず従い、忠義・忠孝という意味合いがある。一方、孔子が伝える忠とは、君主の強制なく、君主を自ら思い、真心を尽くす精神のこと。偏りがない心で、忠義、忠実を示す気持ちを表す。このように紹介させて頂いたが、あなたはどう思われるだろうか。

(板東浩、医学博士、ピアニスト、https://www.pianomed.org/)

印刷用PDF

|

|