私たちの身の回りにある造形表現は、作り手の表現力だけではなく、彼らが生まれ育った土地にまつわる「風土」から少なからず影響を受けています。ここでいう風土とは、自然環境だけではなく、美術や宗教、民俗など人間の精神文化に関わる領域を指します。

本展では「風土と美樹」をテーマに、「地域と風土に密着した芸術」を収集理念に掲げる青森県立美術館の協力を仰ぎ、当館の所蔵作品とともに展観します。

青森は、棟方志功や阿部合成など、雪国の厳しい環境と深く結びついた力強い作風を特徴とする画家を輩出しました。彼らの創作活動は、縄文土器をはじめ小巾や津軽塗、さらに凧絵やねぷた絵など、強大な自然と対峙する人々の暮らしの中から生まれた所産から、大きなインスピレーションを得ています。

一方、温暖な気候に恵まれ、古くから関西との往来が盛んな徳島では、阿波踊りや人形浄瑠璃などの郷土芸能が展開し、山下菊二をはじめ個性豊かな作家が活躍する土壌となりました。また、四国八十八ヶ所巡りの「お接待」の風習に見るように、おもてなしの精神が息づいています。こうした異なる風土の下に育まれた多様な表現を通じて、それぞれの地方美術、あるいは地域そのものの魅力を再発見する機会とします。

戦後の京都画壇を代表する日本画家・池田遙邨は全国を訪ね歩き、その先々で目にした風物を生き生きと描きました。〈鳴門〉は徳島・鳴門の渦潮をとらえた大作です。轟々と渦巻く潮流の表現からは、まさに実物を前にしているかのような臨場感にとらわれます。

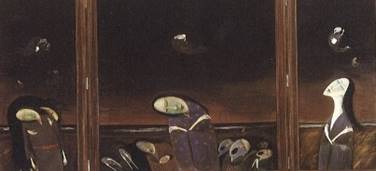

あるいは、盲目の旅芸人・瞽女の作品で知られる斎藤真一の〈風・津軽じょんがら〉 を見てみましょう。斎藤は越後や津軽を放浪し、彼女たちの過酷な境遇に人間の悲哀を見出しました。西洋の祭壇画の形式を用いて、死せるキリストを哀悼するような構図を取っています。池田と斎藤はともに岡山県の出身ながら、異郷の旅を通じて当地の「風土」に迫った画家と言えます。

風土はその土地の出身者であるからといって、直ちに懐かしく慕わしい対象となる訳ではありません。第三者が、旅などを通じて自己のアイデンティティと結びつき、愛着を持つようになればそこはもう「第二の故郷」-もしかすると生まれ故郷より大切な土地であり、彼・彼女にとって最期に帰って来る魂の故郷-原郷となることもあるでしょう。本展を通じて、青森と徳島だけでなくご自身にとっての「風土」を考える契機としていただけたら幸いです。

(主任学芸員 三宅 翔士)

池田遙邨〈鳴門〉 1949年

徳島県立近代美術館蔵

斎藤真一〈風・津軽じょんがら〉 1974年

青森県立美術館蔵

徳島県立近代美術館10月の催し物

■展覧会情報

〇特別展「風土と美術-青森/徳島」 2022年10月8日[土]-11月27日[日]

〇所蔵作品展

徳島のコレクション 第2期 開催中-11月6日[日]

特設展示「新収蔵の版画 秋岡美帆と黒崎彰」

開催中-11月6日[日]

【関連イベント】

〈風土と美術-青森/徳島〉

〇講演「青森県立美術館のコレクションについて」 10月8日[土] 10:30-12:00

講師:工藤健志(青森県立美術館美術企画課長)

場所:美術館講座室、対象:一般、定員:30名程度、申込不要、観覧券が必要です。

〇学芸員による展示解説 10月15日[土] 14:00-14:45

場所:美術館展示室3、対象:一般、申込不要、観覧券が必要です。

〇手話通訳付き展示解説 10月15日[土] 10:00-11:30

場所:美術館展示室3、対象:どなたでも、申込不要、観覧券が必要です。

〇こども鑑賞クラブ「雪国へいこう」 10月22日[土] 14:00-14:45

小学生対象、参加無料、要申込(定員を上回った場合、15時から2回目を行います。)

〈所蔵作品展

徳島のコレクション 第2期〉

〇学芸員による展示解説 10月9日[日] 14:00-14:45

場所:美術館展示室1・2、対象:一般、申込不要、観覧券が必要です。

〇トークイベント「唐仁原希・子どもたちとの物語」 10月16日[日] 14:00-15:30

場所:美術館展示室1・ロビー、対象:一般、観覧券が必要です。

2部構成(第1部は参加者へのアンケートを元にトーク30分、第2部はロビーでスライドトーク1時間)。第1部のみ定員15名。電話で受付(10月12日〆切)。

〇ワークショップ「こもれびと秋岡美帆の作品をめぐる」 10月30日[日] 14:00-15:30

3階アトリエに集合、対象:高校生以上、定員15名程度、電話で受付(先着順)。

公園内を散策しますので、歩きやすい服装でご参加ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会期や催しの内容が変更・中止となる場合があります。

※予防対策として、検温、マスクの着用、趣旨消毒などに御協力をお願いします。

|