◆人の話の再考です。

先月号では、三好十郎の劇作を取り上げました。歴史的な背景もある朝鮮系の文化論も交えた議論に拡がっていくものです。政治的な思惑も重なって話は複雑になりそうです。個人的には、人の問題の深堀はさけて業務系の議論に繋げることを習慣にしております。人間論はややもすれば、抽象論に終始して収束しないことがあるものなのです。

そんな時、頼りになるのは「人を大切にする経営研究会」での議論なのです。この会は、東京の診断士会の先生方の研究会なのですが、縁もあって参加(多くはZOOM活用)させてもらっています。知る人ぞ知る坂本光司先生の活動に学ぶことをテーマにしています。先日、友人の講演もありました。一部、紹介させていただきます。講演担当者は、藤本心平氏、東京中小企業診断士会に所属する先生です。「中小企業診断士 藤本心平」でネット検索してみて下さい。先生より提供された資料を一部活用して経営と人間論について説明します。

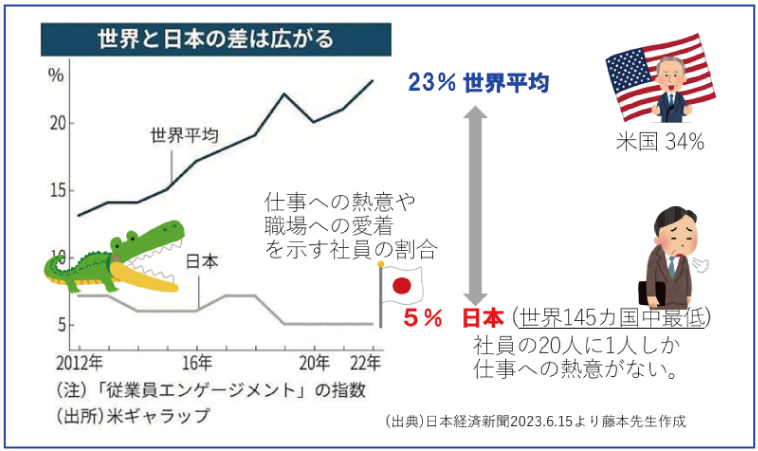

・問題提起;日本人の働き手のモチベーションの低さを世界平均、米国と比較します。一人当たり国内総生産の順位は20位以下となっていますが、「やる気のない人々」が日本人の大勢を占めているというのも別の側面です。

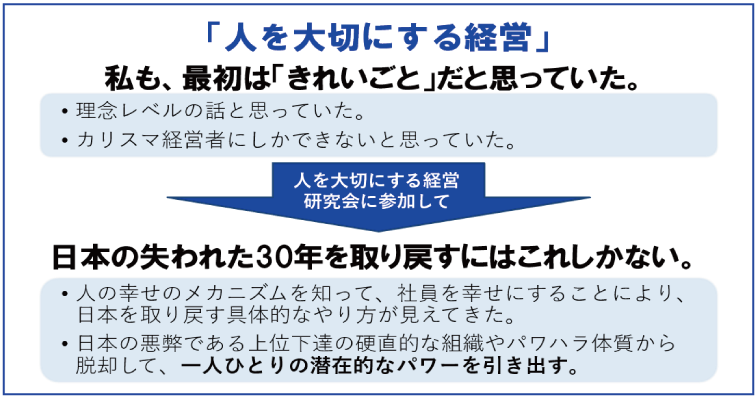

・一体、どうする?;早々の結論として、先生は以下にまとめておられます。全く、同感ということでそのまま引用します。「人を大切にする経営」以外ないのではないでしょうか?

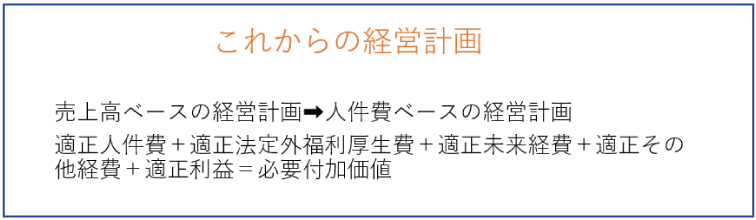

・経営指標では?;売上高より始める従来の経営計画を人件費中心に変更します(以下、坂本光司先生の論議より)。思えば、創業者向けの事業計画作りに生活費から出発する手法を使っていたのを思い出します。原点回帰でしょう。

◆視点を変えてみましょう。従業員は、どのように考えるべきなのでしょう。

坂本先生、藤本先生は、一番に大切にするべきは従業員だと主張されています。では、従業員はどのように行動するべきなのでしょうか?

「人を大切にする」ということは、従業員を大切にするということです。従業員の皆さんは「自分を大切にして下さい。」とは言いにくいでしょう。では、どのような視点を持つべきなのでしょうか?そんな時は、以下の書物を紹介することにしております。

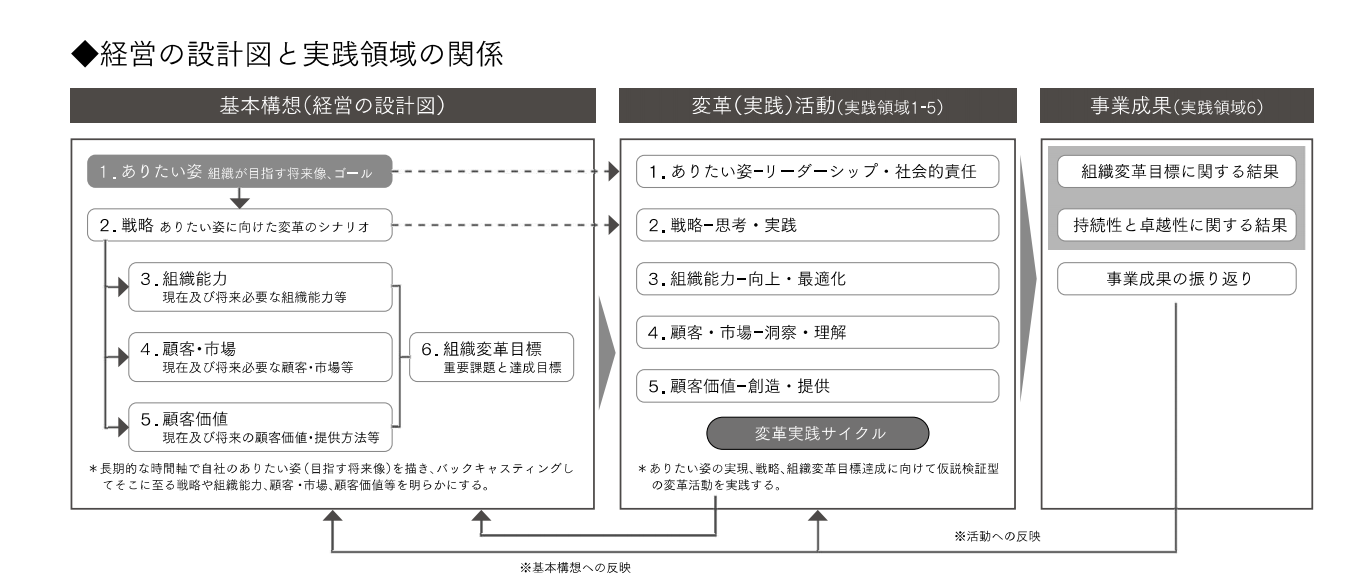

従業員が大切にするべきもの、つまり顧客の価値を向上させましょうと云うことになるのです。このガイドラインを著したのは、経営品質協議会という組織です。組織名称に含まれている経営品質とは何なのでしょうか?

◆経営品質とは何でしょうか?

以下、経営品質協議会サイトよりの一部引用を含め要約・解説します;

歴史はバブル経済崩壊後の1993年に遡ります。その頃、米国競争力強化に大きく貢献した、レーガン政権時の商務長官の名を冠する「マルコムボルドリッジ国家品質賞(MB賞)」の優位性に着目した経営者グループがあり、1994年に事務局を含めて(財)社会経済生産性本部(現・日本生産性本部)がこの活動を引き継いだのです。つまり日本版の顧客価値経営を評価する基準づくり、表彰制度検討、パイロット審査の実施、産業界へのアンケート調査などの多様な研究を行ったのです。MB賞の特徴は、第一に、どんな組織でもシステマティックに展開できる方法論を確立したことです。それは、①どの業種・業態にも共通する枠組み(フレームワーク)、②枠組みを用いた見直し(セルフアセスメント)方法、③見直し実施後の評価ガイドライン、の3点だったのです。

そもそもの始まりは、1980年代の米国は、日本やドイツに比べて品質が大きく劣り、競争力が低下した状況にあったのです。マサチューセッツ工科大学・産業生産性委員会が10年の研究の上1989年に発表された「メイドインアメリカ〜復活への提言」など、米国の問題点や根本原因を深く追求する研究が行われたのです。

品質の高い優れた製品・サービスを生み出すには、製品・サービスそのものの問題対応では不十分であり、最終的にそれを生み出す組織の風土や文化、さらには組織のものの見方や考え方を常に見直していくことが重要、と考えたのです。別の見方をすれば、戦略的に品質を高めるには、リーダーシップ、戦略、人材、情報など、経営の全ての要素を顧客とその成果に結びつけて考えること、すなわち全体最適で経営を考えること、が重要である、としたのです。いわば、当時の日本企業の経営手法を手本にしたということなのです。

経営手法の逆輸入というのが経営品質の考え方の基本になっているのです。複雑な感覚もあるようです。 昨年、事務局より顧客価値経営ガイドラインが改定されています。当ガイドラインより基本スキームを引用紹介します。具体的なスキーム詳細については、別途、記事にしたいと思っております。

| |

|