徳島県立近代美術館は平成2年11月3日に、文化の森総合公園の開園とともに開館し、今年で30周年を迎えました。これを記念した「ドイツ 20世紀 アート」-人・対話・みらい-

展 が開催中です(~12月6日)。20世紀のドイツ美術の魅力を、クレー、カンディンスキー、エルンストから、ボイス、リヒター、キーファーなどの現代作家まで、約150点の作品でご紹介します。

1 板東俘虜収容所(1917-20年)とその時代

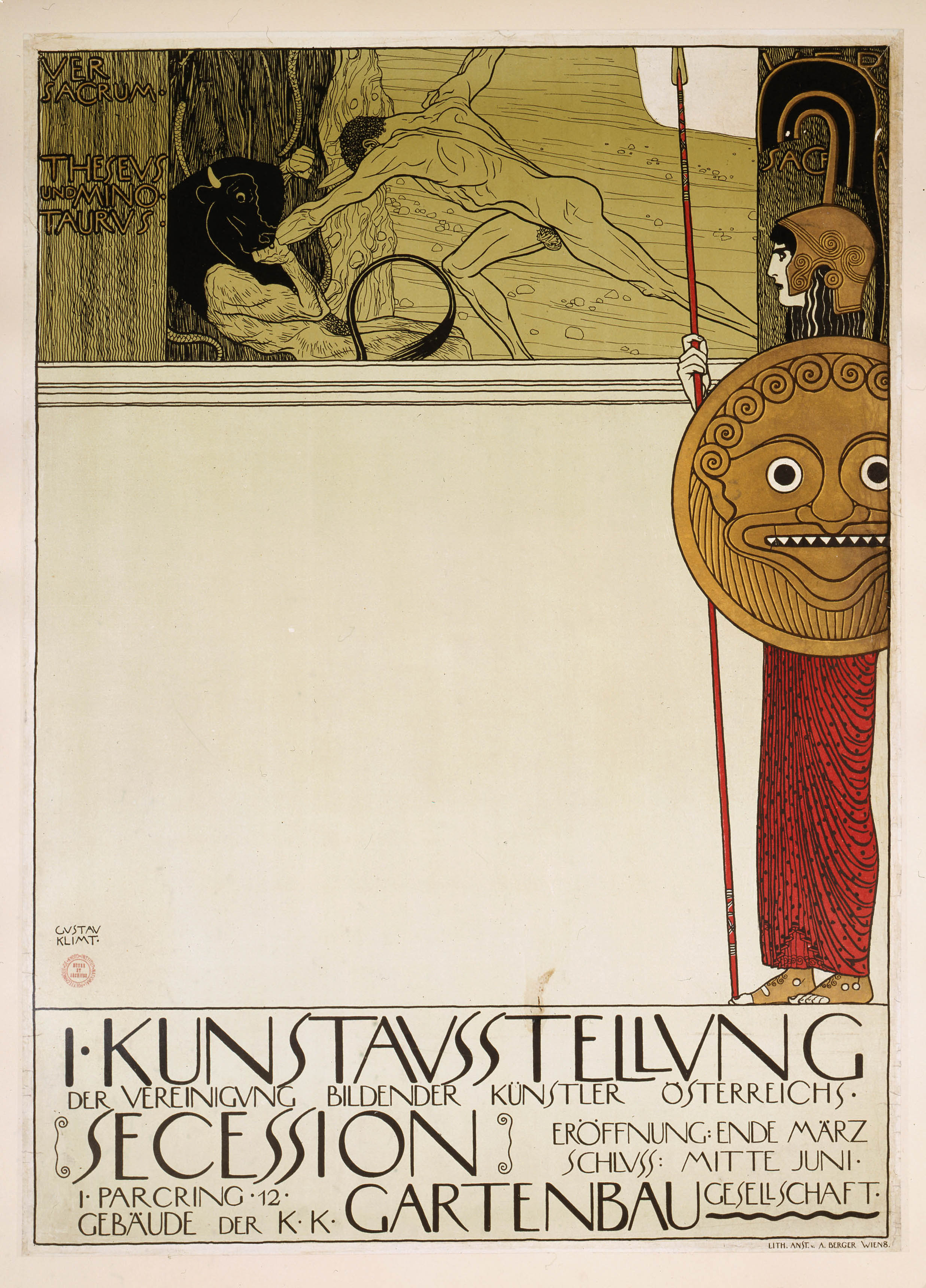

第一次世界大戦下、約1,000名のドイツ人捕虜を収容していた鳴門の板東俘虜収容所では、ベートーヴェン「交響曲第九番」のアジア初演(1918年6月1日開催)をはじめ、様々な文化活動や経済活動が行われました。なかでもガリ版刷りによる多くの文化イベントのプログラムは、世紀末から20世紀初頭のウィーン分離派やユーゲントシュティールの影響が見られます。本展ではまず、これらのガリ版プログラムと、クリムトらのウィーン分離派展ポスターなどを比較します。デザインや美術の大衆への拡がりの一端をご覧下さい。

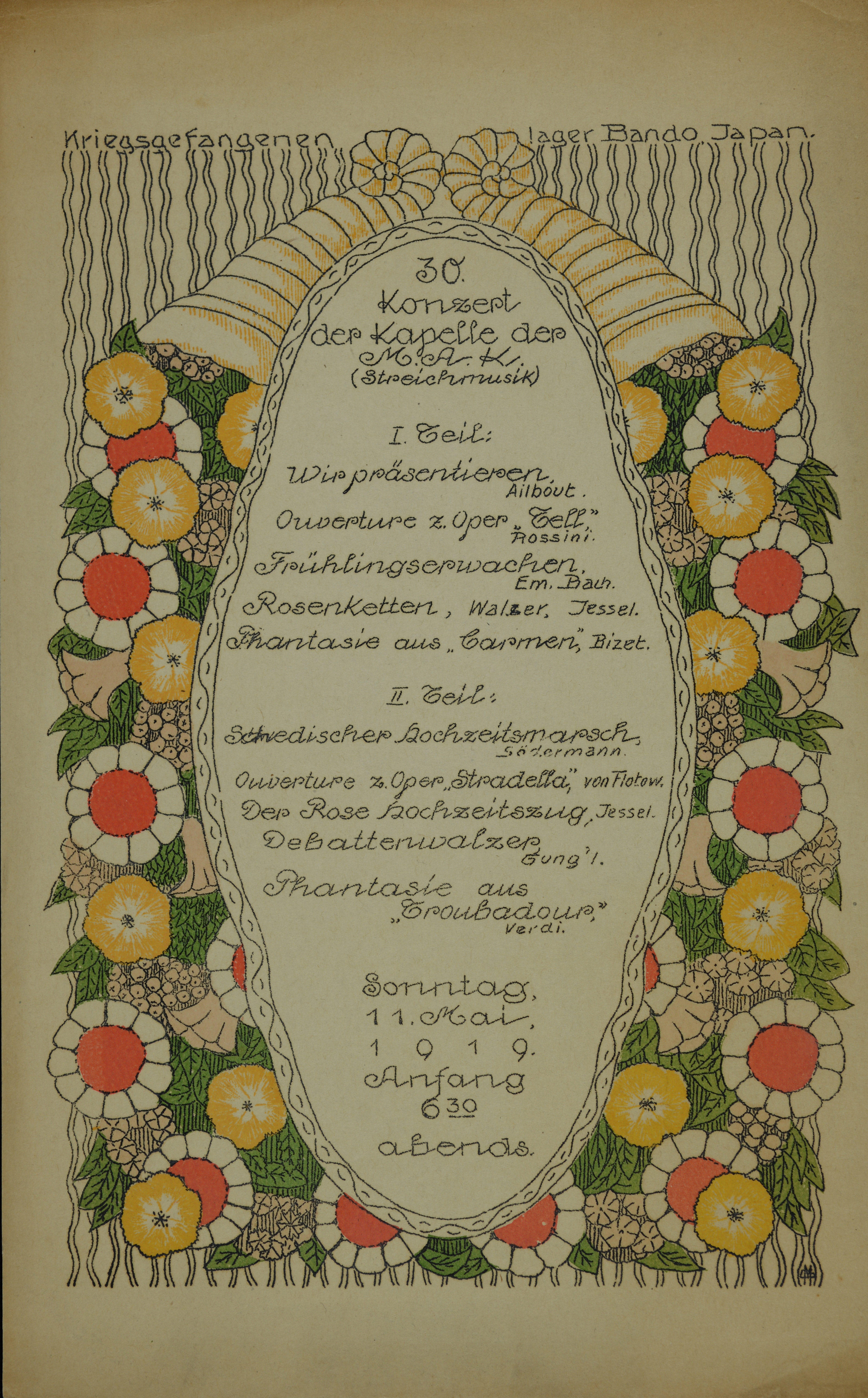

「板東俘虜収容所関係資料 〈M.A.Kオーケストラ(弦楽)第30回コンサート〉 1919年5月11日 鳴門市ドイツ館蔵」

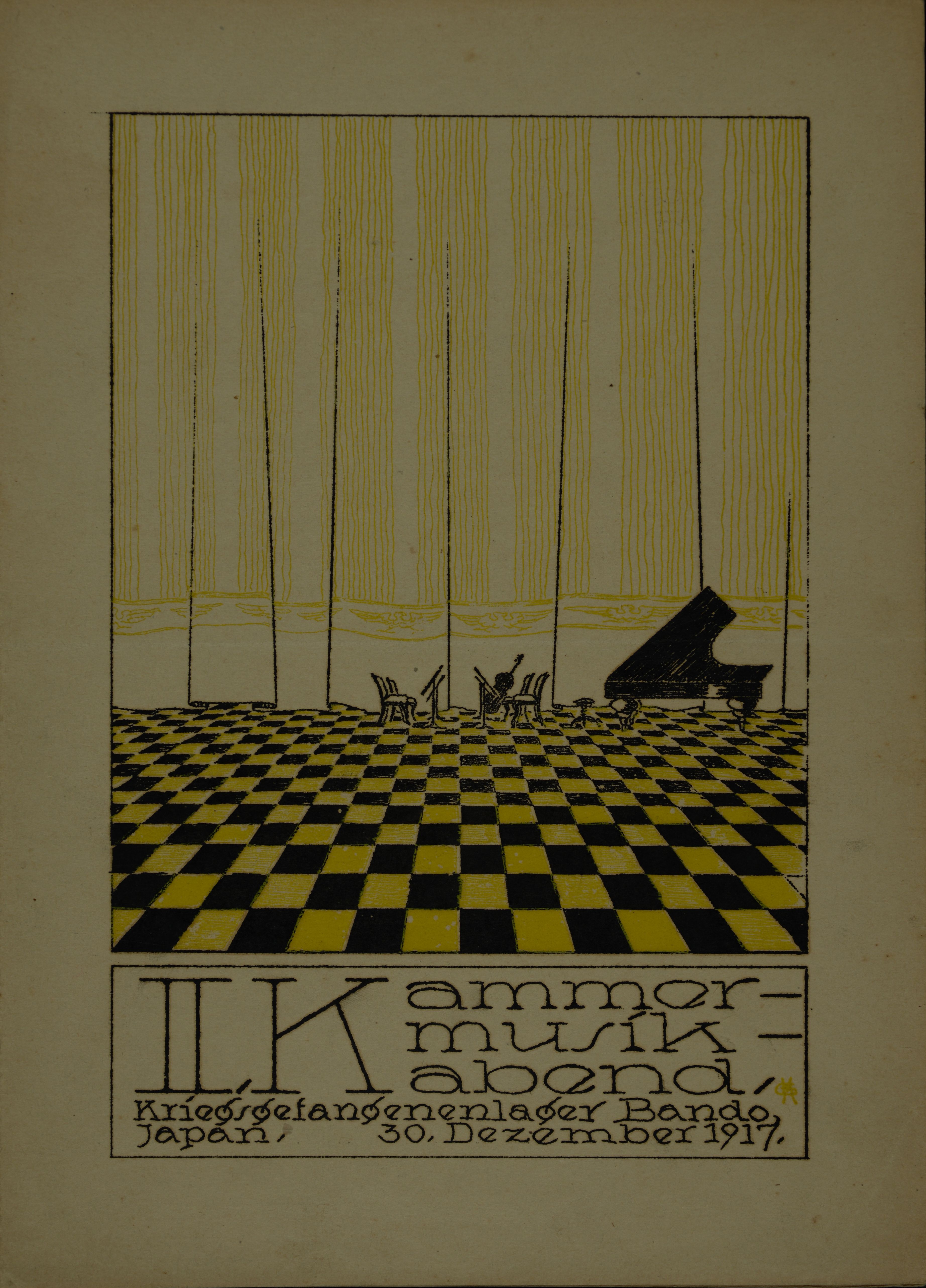

「板東俘虜収容所関係資料 〈第2回 室内楽の夕べ〉 謄写版(多色刷) 1917年12月30日 鳴門市ドイツ館蔵」

グスタフ・クリムト 〈第1回ウィーン分離派展 ポスター〉 1898年 京都工芸繊維大学美術工芸資料館蔵(AN.3331)

2 二つの世界大戦の時代

20世紀初頭は、欧米の列強対立による緊張した国際関係や経済的な不況などから、二つの大きな世界大戦が起こります。そして美術では、モダンアートや前衛的な芸術運動が盛んに展開された時期でした。ドイツでも、ブリュッケ、青騎士、ドイツ表現主義に続いて、第一次世界大戦後の「黄金の1920年代」には、クレーやカンディンスキーも教鞭を執った造形教育機関の「バウハウス」や、エルンスト、シュヴィッタース、アルプらによるダダやシュルレアリスム、不安定な社会の現実を客観的に見つめたベックマンやカーノルトの新即物主義など、充実したモダンアートの成果が生まれます。

しかし、これらの豊かさの影で、多額の賠償金による不況と社会不安が続く敗戦国ドイツでは、ナチスの台頭を生み、第二次世界大戦へと突入します。ヒトラーは、自由奔放なモダンアートを偉大なドイツ民族にとって道徳的な堕落である、と見なして徹底的に排除します。「退廃美術」と断罪された多くの芸術家たちは、追放や亡命を余儀なくされました。

マックス・ペヒシュタイン 〈森で〉 1919年 油彩 キャンバス 高知県立美術館

ヴィルヘルム・レームブルック 〈立ち上がる青年〉 ブロンズ 1913年 愛知県美術館蔵

ワシリー・カンディンスキー 〈尖端〉 1920年 油彩 キャンバス 大原美術館蔵

パウル・クレー 〈A〉 1923年 大原美術館蔵

クルト・シュヴィッタース〈メルツ394、ピナコテーク〉 1922年 広島県立美術館蔵

3 ドイツの現代美術 第二次世界大戦後

第二次世界大戦で再び敗戦したドイツは、米、英、仏、ソ連の4カ国による占領時代を経て、1949年に東西ドイツに分かれます。1961年には「ベルリンの壁」が建設され、分断国家ドイツは、1989年の壁崩壊、90年の再統一まで続きました。

戦後のドイツ美術は、ナチス時代の精算という課題と分断国家の葛藤を背負います。旧の西側では、1950年代のフランスのアンフォルメル、アメリカの抽象表現主義、ネオダダ、60年代から70年代のフルクサス、ポップアート、80年代の新表現主義といった世界的な潮流と歩調を合わせ、ボイスのようなスターも生みます。他方、東側では社会主義リアリズムが公式とされ、リヒター、バゼリッツ、AR.ペンクのように、西へと移住する作家もいました。戦後ドイツ美術は東西冷戦のはざまで揺れ動いていたのです。

4 ドイツと関わりのある日本人作家

さて、ドイツと関わりのある日本人作家も、当館の所蔵作品を中心に紹介します。1890年代から1920年代にかけて、ドイツなどヨーロッパ各地の風景を水彩で残した三宅克己(徳島出身)、現代作家では、デュッセルドルフに拠点を持つ植松奎二、AR.ペンクに師事した奈良美智をとりあげます。

5 日独の美術鑑賞教育プログラムの交流

徳島県と友好交流提携関係にあるドイツのニーダーザクセン州にあるシュプレンゲル美術館(ハノーファー市)と本館は、2013年から鑑賞教育プログラムの交流を行っています。子ども向けワークシートなどの教材や、対話鑑賞のアプローチ方法の比較など、これまでの成果を紹介します。

5 日独の美術鑑賞教育プログラムの交流

徳島県と友好交流提携関係にあるドイツのニーダーザクセン州にあるシュプレンゲル美術館(ハノーファー市)と本館は、2013年から鑑賞教育プログラムの交流を行っています。子ども向けワークシートなどの教材や、対話鑑賞のアプローチ方法の比較など、これまでの成果を紹介します。

おわりに

ドイツの20世紀美術は、二つの世界大戦や戦後の冷戦など、時代に翻弄されてきました。美術作品は作家の個人的な創作であると同時に、その時代と密接に関わっています。開館30周年の今年は、ドイツ再統一から30年、板東俘虜収容所の閉所から100年。コロナ禍の視点で振り返れば、奇しくもスペイン風邪流行から約100年。不思議な符合を感じます。激動の時代に思いをはせながら、ドイツ美術の旅をお楽しみ下さい。

(徳島県立近代美術館 上席学芸員 友井 伸一)

「ドイツ 20世紀 アート」展 特設ページ

https://art.bunmori.tokushima.jp/deutschland/

徳島県立近代美術館 2020年11月の催し案内

〔展覧会〕

○開園30周年記念「ドイツ 20世紀 アート」-人・対話・みらい-

~フロイデ! ドイツ・ニーダーザクセン州友好展覧会~

2020年10月17日(土)-12月6日(日) 徳島県立近代美術館 *観覧料が必要です。

○「所蔵作品展 徳島のコレクション 2020年度第2期 開館30周年記念 未来に向けて」

[開催中]~11月29日(日) 近代美術館 展示室1、2 *観覧料が必要です。

○文化の森総合公園 開園30周年記念 野外彫刻展

[開催中]~11月8日(日) 文化の森 シンボル広場 *無料

[イベント]

○「ドイツ 20世紀 アート」展 学芸員の見どころ解説

講師:友井伸一(当館上席学芸員)

2020年11月8日(日)、29日(日) いずれも14時-15時

展覧会場/申込不要/観覧券が必要です。

○「ドイツ 20世紀 アート」展 鑑賞ツアー「ドイツの一日 シュプレンゲル風」

シュプレンゲル美術館の鑑賞教育プログラムの紹介と体験。

講師:竹内利夫(当館上席学芸員)

2020年11月1日[日]、11月15日(日) いずれも10時30分-12時

展覧会場/対象:一般(小学生も参加出来ます)/定員15名程度 当日先着順/観覧券が必要です。

○「ドイツ 20世紀 アート」展 こども鑑賞クラブ「ドイツに行きたい!」

講師:近代美術館スタッフ

2020年11月14日[土] 14時-14時45分

2階ロビーに集合/対象:小学生/定員15名程度 電話で申込、先着順/参加無料

(保護者同伴可。観覧券が必要です)

○「ドイツ 20世紀 アート」展[動画配信]

展覧会の関連動画4本を、2回ロビーでの映写、及びYou Tube配信しています。

① 「シュプレンゲル美術館との交流」

② 「作品解説」〈響き〉ワシリー・カンディンスキー

③ 「作品解説」〈子供と伯母〉パウル・クレー

④ 「ドイツ 20世紀 アート展 サロンコンサート」ダイジェスト版

出演:トリオ プリエール

粟田美佐(ピアノ)、井上ゆかり(ソプラノ)、新田恭子(サクソフォン)

曲目

1. ピアノソナタより第一楽章〈悲愴〉 ベートーヴェン作曲

2. 4つの歌 Op.2より〈期待〉 シェーンベルク作曲

3. 〈ティアクライス〉十二宮星座のメロディより

〈みずがめ座〉〈うお座〉〈さそり座〉 シュトックハイゼン作曲

4. 喜歌劇「メリー・ウィドウ」より ヴィリアの歌 レハール作曲

*サロンコンサート本編はYou Tubeで配信しています。

https://www.youtube.com/watch?v=3RcqiFr6cNc&feature=youtu.be

*2Fロビーでの映写はダイジェスト版のみです。

上記特設ページ 「見どころ」の展覧会関連動画からもご覧頂けます。

https://art.bunmori.tokushima.jp/deutschland/highlight.html

○「所蔵作品展」 展示解説「開館30周年記念 未来に向けて」

講師:吉川神津夫

2020年11月22日(日) 14時-14時45分

展覧会場/申込不要/観覧券が必要です。

|

|